Miami Vice ist eine Einladung, für zwei Stunden in ein fremdes, verschwommenes, brennendes Jetzt einzutauchen. Es ist ein Film, der uns weniger die Geschichte von zwei Undercover-Ermittlern erzählt als vielmehr das Gefühl gibt, zwischen Hitze, Adrenalin und Kontrollverlust zu existieren.

Michael Mann, der präzise Architekt urbaner Einsamkeit (Heat, Collateral), inszeniert hier nicht einfach ein Remake der berühmten 80er-Serie, deren visuelles Erbe er selbst einst geprägt hat. Vielmehr unternimmt er den radikaleren Versuch, die Oberfläche des digitalen Films auszuloten – nicht als technisches Werkzeug, sondern als Ausdrucksform eines neuen Realismus. Miami Vice ist kein Thriller im klassischen Sinn, sondern ein Film über die Porosität der Identität. Über die Auflösung von Grenzen: zwischen Gut und Böse, zwischen Rolle und Realität, zwischen Subjekt und Oberfläche.

Als ich den Film sah, war ich mitten in meiner Jugend. Wir waren zwar zu jung für das Original, das spät nachts auf Arte oder RTL II lief, aber wir kannten es trotzdem – über große Brüder, Väter, Memes, Soundtracks. Die Serie lief ursprünglich im ZDF, wo sie in den 80er-Jahren für viele Zuschauer ein Fenster in eine andere Welt war – sonnengebleicht, musikalisch, modern. wurde aber in den USA konzipiert, um dem neu gegründeten MTV etwas entgegenzusetzen – visuell, musikalisch, rhythmisch. Sie war eine Art Antwort des Fernsehens auf den Clip. Retro-Gold war das für uns allemal, aber Manns Film war Gegenwart. Und für mich war es so, dass er sich wie eine Nacht anfühlte, in der man zu tief drin steckt, um noch zurückzukehren. Er hat etwas Taumelndes, Unscharfes, aber zugleich Elektrisches. Etwas, das nicht erklärt, sondern gespürt werden wollte.

Oberflächlich betrachtet ist Miami Vice ein Actionfilm. Es gibt Schießereien, schnelle Autos, verdeckte Ermittlungen, Explosionen. Die Handlung? Geschenkt. Sie dient lediglich als Gefäß: Crockett und Tubbs schleusen sich tief in ein Drogenkartell ein, treffen auf den gefährlich höflichen Jesús Montoya und dessen Finanzchefin Isabella, mit der Crockett eine gefährliche Affäre beginnt. Alles Weitere ist Staffage. Was bleibt, ist Atmosphäre. Der Film ist eine Textur, eine Erinnerung, kein Bericht. Er ist wie ein Tag in den Tropen – flirrend, fließend, drückend, und doch voll Schönheit. Er atmet Miami, saugt dessen Hitze, dessen Licht, dessen Rhythmus auf und verwandelt alles in pures Kino.

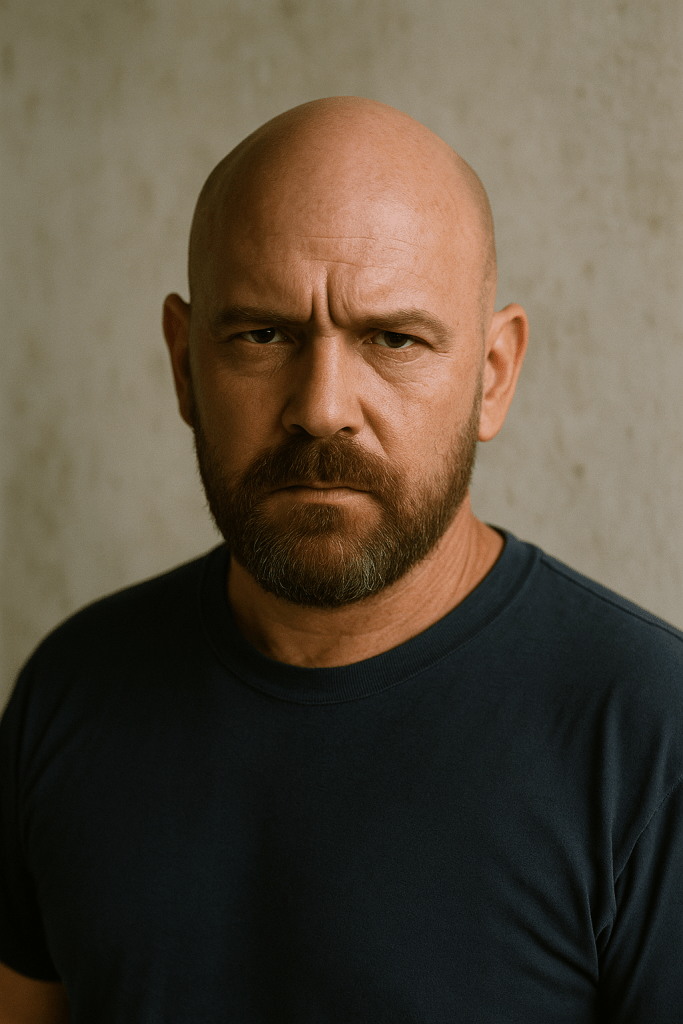

Und dann ist da der Killer des Kartells – der eiskalte Disco-Besitzer Yero, gespielt von John Ortiz. Wortkarg, effizient, gnadenlos. Eine Figur wie aus einem Sergio-Leone-Film gefallen, aber in digitaler Geschwindigkeit. Sein Gesicht bleibt leer, seine Bewegungen präzise. Er wirkt wie die algorithmische Entsprechung von Gewalt: emotionslos, berechenbar, tödlich. Er spricht selten, handelt schnell und verschwindet im Dunkel – ein Phantom, das sich nie erklärt. In ihm verdichtet sich die klinische Kälte des Systems, das Mann zeigt: Nicht das Böse ist gefährlich – sondern seine Organisation.

2006 war ein seltsames Jahr für das Kino. Children of Men erschien, ein Film über die Auslöschung der Zukunft. Babel von Iñárritu zersplitterte die Welt in Kommunikationskrisen. The Departed brachte uns den klassischen Verratsplot zurück, aber in einer Welt, in der keiner mehr weiß, wer zu wem gehört. Und mitten in all dem: Miami Vice. Kein politisches Statement, kein Weltuntergangsfilm – sondern ein ästhetisches Ereignis. Als wollte dieser Film sagen: Die Welt geht nicht mit einem Knall unter, sondern in einem Soundtrack aus Synths, Schweiß und Schweigen.

Musik als Atmosphäre, nicht als Kulisse

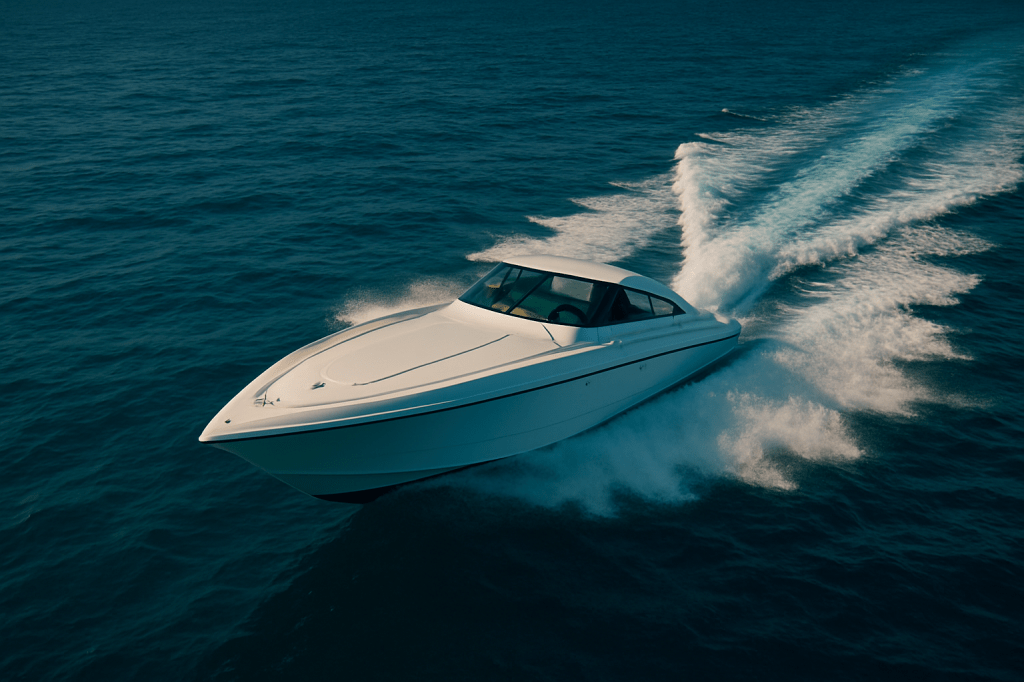

Der Soundtrack von Miami Vice ist mehr als ein klangliches Gerüst – er ist eine narrative Kraft, ein emotionaler Kompass, eine zweite Kamera. Die Auswahl reicht von elektronischen Ambient-Texturen bis zu dramatisch aufgeladenem Rock. Besonders das Stück „One of These Mornings“, geschrieben und produziert von Moby, mit der Stimme von Patti LaBelle, begleitet die ikonische Bootsfahrt nach Havanna wie ein stilles Gebet. Wind im Haar, das Boot schneidet durchs Meer, keine Worte – nur Musik und Haut und Licht. Das ist keine Szene. Das ist ein Zustand.

Aber auch Mogwai prägt mit „Auto Rock“ und „We’re No Here“ das tonale Grundrauschen des Films – unheilvoll, treibend, lautlos gefährlich. Moby kehrt mit „Anthem“ in Momenten wieder, in denen die Handlung sich beinahe verliert – der Ton hält, was das Bild verflüchtigt. Audioslave steuert mit „Shape of Things to Come“ und „Wide Awake“ den düsteren Rock-Entwurf bei, der perfekt zum brodelnden Inneren der Figuren passt – besonders zu Crocketts fiebriger Orientierungslosigkeit.

Der Remix von Phil Collins’ „In the Air Tonight“, hier interpretiert von Nonpoint, mag für manche Puristen ein Sakrileg sein – doch in Manns Händen wird der Song zu einer neuen Erzählung: rohe Energie trifft auf melancholische Vorahnung. Und Goldfrapps „Strict Machine“ sowie Freaky Chakras „Blacklight Fantasy“ liefern die kühle Clubästhetik der Miami-Nächte, in denen Körper wie Datenströme zirkulieren.

India Arie bringt mit „Ready for Love“ eine flüchtige Zärtlichkeit ins Spiel, während Nina Simone in der Felix-Da-Housecat-Version von „Sinnerman“ eine fiebrige Transzendenz entfesselt – ekstatisch und entrückt. Jay-Z und Linkin Park verbinden mit „Numb/Encore“ Welten, die in Miami Vice ohnehin nur durch Risse getrennt sind. Und Blue Foundation mit „Sweep“ sorgt für jenen weichen, schwebenden Klang, der das Digitale fast sinnlich erscheinen lässt.

Der Soundtrack ist damit keine Untermalung, sondern ein bewusst eingesetztes Erzählmittel. Eine Mischung aus Beklemmung und Weite, aus Distanz und Intimität. Aus all dem, was diesen Film zu dem macht, was er ist: ein Zustand, ein Rausch, ein Klangraum im Tropenlicht.

Gedreht mit der Viper-Filmkamera – ein Novum 2006 – wird Licht zur Sprache. Die Nacht ist real. Poren, Schweiß, die Unebenheiten von Haut und Beton – alles bekommt Gewicht. Mann malt mit Pixeln, nicht mit Licht. Das Digitale ist hier kein Stilmittel, sondern ein Wahrnehmungsorgan. Kein Film hat je zuvor die tropische Hitze Floridas so spürbar gemacht. Das Bild ist kein Träger – es ist Temperatur.

Colin Farrells Crockett ist ein Schatten seiner selbst. Die Ray-Ban eine Maske. Der Blick leer. Er ist kein cooler Cop, sondern ein Mann, der in seiner Rolle zu weit gegangen ist und nicht mehr zurückfindet. Seine Liebe zu Isabella ist keine Flucht – sie ist ein kurzes Blinzeln im grellen Licht. Ihre Beziehung ist keine romantische Projektion, sondern körperlich, spürbar, erotisch. Zwei Körper, die einander erkennen, weil sie sich in der Bewegung verstehen. Gong Li spielt keine Klischee-Figur. Sie ist keine Muse, sondern ein Spiegel. Sie verwaltet Milliarden, liebt kontrolliert, und hat jederzeit die Zügel in der Hand. Ihre Rolle ist nicht die der Verführten – sondern der Getarnten. Die Szene, in der sie und Crockett schweigend auf Havanna zufahren, während sich das Wasser in goldene Schlieren auflöst, ist mehr als Liebe. Es ist Erlösung auf Zeit.

Dass Farrell hier so überzeugend einen zerrissenen, innerlich ausgebrannten Ermittler spielt, ist kein Zufall. Privat kämpfte er zu dieser Zeit mit Alkoholproblemen und einer persönlichen Krise. Die Müdigkeit in seinem Blick, das unrasierte Gesicht, die spröde Körperlichkeit – das ist nicht gespielt, das ist gelebt. Farrell selbst sagte später in Interviews, dass Miami Vice ihn an seine Grenzen gebracht habe – emotional wie körperlich.

Und auch John Ortiz, der Darsteller des Disco-Besitzers Yero, bringt mehr mit als nur einen kühlen Blick. Der puertoricanische Schauspieler hatte sich schon in Independent-Filmen einen Namen gemacht und ist bekannt für seine kluge, kontrollierte Darstellung von Machtausübung. Yero ist bei ihm keine überzeichnete Karikatur, sondern eine kalkulierende Kraft – leise, wachsam, gefährlich. Eine Figur wie ein Schattenriss. Und fast beiläufig, aber mit umso größerer Wirkung, streift der Film auch eine andere Schattenwelt: die der „arischen Bruderschaft“. Eine ultrabrutale Gefängnisbande, deren ideologische Grausamkeit und kriminelle Netzwerke im Hintergrund des Drogengeschäfts mitschwingen. Mann zeigt sie nicht plakativ – aber er deutet an, wie tief die Risse im sozialen Gefüge gehen. Die weiße Vorherrschaft tarnt sich hier nicht in Parolen, sondern in ökonomischer Gewalt und strukturellem Zugriff. In einer der eindrücklichsten Szenen taucht der Chef der Bruderschaft auf – ein schmieriger, muskulöser Machtmensch mit SS-Tattoo, gespielt mit erschreckender physischer Präsenz von Tom Towles, der mit Kaugummi im Mund eine eiskalte Lässigkeit in die Rolle bringt. Kein brüllender Neonazi, sondern ein Mann, der an seine eigene Gewalt glaubt – und sie wie ein stilles Gebet ausführt. Besonders prägend: der Moment, in dem er einem Informanten direkt ins Gesicht sagt: „Hey Igor, mein Freund… sag mir, seit wann arbeitest du fürs FBI?“ Sekunden später ist der Mann tot. Kein Gericht, kein Zweifel, kein Erbarmen. Nur eine Frage – und ein Urteil, das in Blei mittel Maschinen-Gewehr-Salve geschrieben wird.

Gong Li schließlich – die große Dame des chinesischen Kinos, bekannt aus den Filmen von Zhang Yimou – bringt mit ihrer Präsenz einen ganz anderen Takt in diesen Film. Sie spricht mit Akzent, ja. Aber das verstärkt nur ihren Status als Fremde in dieser Welt. Ihre Eleganz ist weltentrückt. Sie ist nicht Teil der Oberfläche – sie durchdringt sie. Ihre Szenen mit Farrell sind nicht nur erotisch – sie sind wie aus einer anderen Filmzeit gefallen. Kein Hollywood-Kitsch, sondern visuelle Poesie. Auch in der deutschen Fassung verliert diese Figur nichts von ihrer fremden, kühlen Schönheit. Meylan Chao, die Synchronsprecherin Isabellas, trifft mit ruhiger, fast beherrschender Stimme genau den Ton, den Gong Li vorgibt: kontrolliert, minimalistisch, aber mit einem Hauch Glut unter der Oberfläche. Ihre Stimme klingt nie süßlich oder unterwürfig – sie klingt wie ein letzter Schatten im Sonnenlicht. Eine akustische Entsprechung jener wortlosen Präsenz, die Isabellas Rolle im Film so besonders macht.

Sprache der Gewalt – Gewalt der Sprache

Luis Tosars Montoya ist kein Bösewicht. Er ist ein Konzept. Seine Höflichkeit ist unheimlicher als jede Brutalität. Er tötet mit Gesten. Mit Pausen. Mit Sätzen. „Sollten wir zusammenarbeiten, würde mich das freuen. Sollten wir es nicht tun – nun, dann ist das eben so.“ Und am Ende: „Grüßen Sie Ihre Familien von mir.“ Fünf Worte, die mehr Sprengkraft haben als ein Maschinengewehr. In seiner ruhigen Dominanz erinnert er mehr an einen Bankier als an einen Drogenlord – und vielleicht ist das die eigentliche Fratze der Macht.

2006 – das letzte Jahr vor dem digitalen Tsunami. Keine Smartphones, keine Cloud. Die Welt in Miami Vice ist noch analog, körperlich, verschwitzter. Kommunikation funktioniert über Blickkontakt, nicht über Nachrichtentöne. Diese Welt wirkt heute wie eine verlorene Epoche – oder eine Zukunft, die wir nie hatten. Die Clubs sind laut, aber nicht durchgeplant. Die Gespräche sind flüchtig, nicht dokumentiert. Das Leben hat noch Spielräume. Der Film zeigt diese Welt nicht nostalgisch – sondern seismografisch.

Die Dreharbeiten waren geprägt von äußeren Widrigkeiten. Hurrikan Katrina zwang das Produktionsteam zur Unterbrechung, Teile des Films mussten an anderen Orten fortgesetzt werden. Was bei anderen Filmen zum Bruch geführt hätte, wurde bei Miami Vice zur Ästhetik: Unschärfe, Ortswechsel, Fragmentierung – all das spiegelt sich in der filmischen Sprache wider. Die Figuren stolpern voran, als wüssten sie selbst nicht, wie der nächste Schnitt aussieht. Der Film wirkt, als habe er selbst seine Balance verloren – und dadurch eine neue Tiefe gewonnen.

Das Ende verweigert sich jeder Form von Katharsis. Kein abschließender Handschlag, keine Gerechtigkeit, kein Pathos. Tubbs besucht seine schwer verletzte Freundin. Crockett bleibt allein. Die Sonne geht nicht auf. Es bleibt still. Dieses Ende ist radikal. Es sagt: Das war es nicht. Das war keine Erlösung. Keine Heldenreise. Nur eine Episode – vielleicht sogar ein Fehler. Dass es ausgerechnet mit Schweigen endet, ist nur folgerichtig in einem Film, der seine stärksten Momente nicht spricht, sondern atmet.

Heute, fast zwei Jahrzehnte später, wirkt Miami Vice nicht alt. Es wirkt auch nicht modern. Es wirkt zeitlos – weil es sich nicht anbiedert, nichts erklärt, nichts beweisen will. Weil es kompromisslos ist. Die Kameraarbeit hat das moderne Actionkino beeinflusst. Der Soundtrack ist legendär. Die Hauptfigur ein Archetyp: zerrissen, verloren, schön. Und weil dieser Film nie erklärt, wie man ihn zu lesen hat, bleibt er offen – wie ein offener Abendhimmel über tropischem Wasser.

Miami Vice ist kein Film, den man konsumiert. Er ist ein Film, den man durchlebt. Wer ihn sieht, wird ihn nicht erklären wollen – sondern erinnern. An eine Nacht. An ein Gefühl. An einen Blick. Es ist kein Remake. Kein Thriller. Kein Popcorn-Kino. Es ist eine melancholische Elegie auf die Moderne, erzählt in Pixeln und Beats. Ein Film wie eine verschwitzte Stirn im Morgengrauen. Wie das Rauschen des Meeres in einer heißen Nacht.

Michael Manns Miami Vice ist nicht cool – er ist kühl. Und in dieser Kühle liegt eine unendliche Schönheit.

Und vielleicht war dieser Film mehr als nur ein Abgesang. Vielleicht war er eine leise Verbeugung vor einer Ära, die gerade verging, ohne dass wir es in jenem Moment ganz begriffen hätten. 2006 – das war nicht nur ein Jahr des digitalen Aufbruchs, sondern auch das Ende einer bestimmten Art von Kinoerlebnis. Einer Intimität, die sich nicht in Echtzeit teilte. Einer Männlichkeit, die nicht lärmte, sondern schwieg. Einer Tiefe, die sich nicht erklärte, sondern unter der Oberfläche bebte.

Für viele Jüngere, die die 80er-Jahre nur aus Erzählungen, verschwommenen Fernsehbildern oder Soundtracks kannten, wurde Miami Vice zur Projektionsfläche: Es war Retro und Gegenwart zugleich. Für andere – jene, die in den 80ern aufwuchsen, deren Nächte von Neon und Synthesizerklängen durchzogen waren – war der Film ein Wiedersehen mit einer Zeit, die längst vergangen schien. Vielleicht lag darin seine eigentliche Magie: im Nachbild einer Ära, deren Ästhetik schon Mythos war, deren Figuren aus Rauch und Schatten bestanden, deren Gesten langsamer und bedeutungsvoller waren. Fast zeitgleich erschien auch Bad Boys II (2003), inszeniert von Michael Bay – ein anderer Blick auf Miami, lauter, exzessiver, greller. Kein Film von Michael Mann, aber ein Film aus derselben Dämmerungszone zwischen altem Kino und neuer Bildsprache. Während Bad Boys II die Stadt in greller Bewegung zeigte, hielt Miami Vice inne – und lauschte auf das, was unter der Oberfläche vibrierte: Es war Retro und Gegenwart zugleich. Es erinnerte an etwas, das man selbst nie erlebt hatte – aber zu kennen meinte. Vielleicht lag darin seine eigentliche Magie: im Nachbild einer Ära, deren Ästhetik schon Mythos war, deren Figuren aus Rauch und Schatten bestanden, deren Gesten langsamer und bedeutungsvoller waren.

Miami Vice war nie nur Stil. Es war ein Gefühl – melancholisch, kühl, unübersetzbar. Eine Ahnung davon, wie es gewesen sein könnte. Ein Blick zurück, nicht aus Nostalgie, sondern aus Sehnsucht. Und vielleicht auch aus Angst vor dem, was kommen würde.

In dieser Form war es das letzte seiner Art. Ein Film wie eine ferne Erinnerung – an etwas, das nie ganz greifbar war. Und gerade deshalb unvergesslich.

Kurzinhalt

Sonny Crockett und Ricardo Tubbs, Undercover-Ermittler der Drogenfahndung in Miami, tauchen tief in die Strukturen eines internationalen Drogenkartells ein, als ein FBI-Informant enttarnt und getötet wird. Im Zuge ihrer Operation begegnet Crockett der kühlen Kartell-Finanzchefin Isabella – und beginnt eine verhängnisvolle Affäre. Während sich Tubbs’ Team auf einen gefährlichen Schlagabtausch vorbereitet, verschwimmen für Crockett zunehmend die Grenzen zwischen Beruf und persönlichem Abgrund. Gewalt, Loyalität, Verrat – Miami Vice erzählt diese Themen nicht, es lässt sie spüren.

Der Film ist weniger klassische Handlung als dichte Stimmung, weniger Dialog als Zustand. Es ist eine Geschichte über Kontrolle – und über deren Verlust, über Nähe, die sich nicht mitteilen kann, und über eine Welt, in der die digitale Oberfläche das letzte bleibt, woran sich die Menschen halten.

Übersicht: Miami Vice (2006)

| Titel | Miami Vice |

|---|---|

| Regie | Michael Mann |

| Drehbuch | Michael Mann |

| Produktion | Michael Mann, Pieter Jan Brugge |

| Kamera | Dion Beebe |

| Schnitt | William Goldenberg, Paul Rubell |

| Musik | John Murphy, Klaus Badelt; Soundtrack mit u. a. Moby, Audioslave, Mogwai, Nina Simone, Jay-Z, Linkin Park |

| Produktionsland | USA |

| Originalsprache | Englisch |

| Länge | 134 Minuten (Kinofassung), 140 Minuten (Director’s Cut) |

| Altersfreigabe (FSK) | 16 |

| Erscheinungsjahr | 2006 |

| Kinostart (USA) | 28. Juli 2006 |

| Kinostart (Deutschland) | 24. August 2006 |

| Budget | ca. 135 Millionen US-Dollar |

| Einspielergebnis | ca. 164 Millionen US-Dollar weltweit |

Besetzung (Auswahl)

| Rolle | Darsteller |

| Det. Sonny Crockett | Colin Farrell |

| Det. Ricardo Tubbs | Jamie Foxx |

| Isabella | Gong Li |

| Jesús Montoya | Luis Tosar |

| Yero (Disco-Besitzer) | John Ortiz |

| Aryan Brotherhood Boss | Tom Towles |

| Trudy Joplin | Naomie Harris |

| Gina Calabrese | Elizabeth Rodriguez |

| Lt. Castillo | Barry Shabaka Henley |