Unabhängig davon, wie man zur AfD steht – ob man sie wählt, ablehnt oder schlicht ignoriert –, sollte spätestens mit ihrer verfassungsschutzrechtlichen Einstufung als „gesichert rechtsextrem“ bei jedem wachen Bürger ein inneres Alarmsystem anspringen. Diese Bewertung, juristisch ausschließlich symbolisch fundiert, markiert weniger einen neutralen Verfassungsschutzakt als vielmehr einen paradigmatischen Bruch im Verhältnis von Staat und Opposition. Ich betone: spätestens. Denn wer nicht blind durch die politischen Kulissen der letzten Jahre wanderte, konnte längst die Vorzeichen erkennen: das leise Grollen eines autoritären Umschwungs, das sich unter dem Deckmantel demokratischer Selbstbehauptung Bahn brach.

Bis etwa 2014 erschien der Staat – trotz mancher Verwerfungen – noch als funktionales Gebilde, das sich seiner eigentlichen Aufgaben besann. Doch im Sog der historischen Migrationsdynamik 2015 und der pandemischen Ausnahmepolitik ab 2020 erlebten wir eine tektonische Verschiebung: Die Exekutive dehnte sich aus, Politiker verwandelten sich in moralische Zuchtmeister, Medien in pädagogische Kanzeln. Der Staat wurde – mit Foucault gesprochen – nicht mehr nur Wächter über Recht, sondern Erzieher, Richter und Therapeut zugleich.

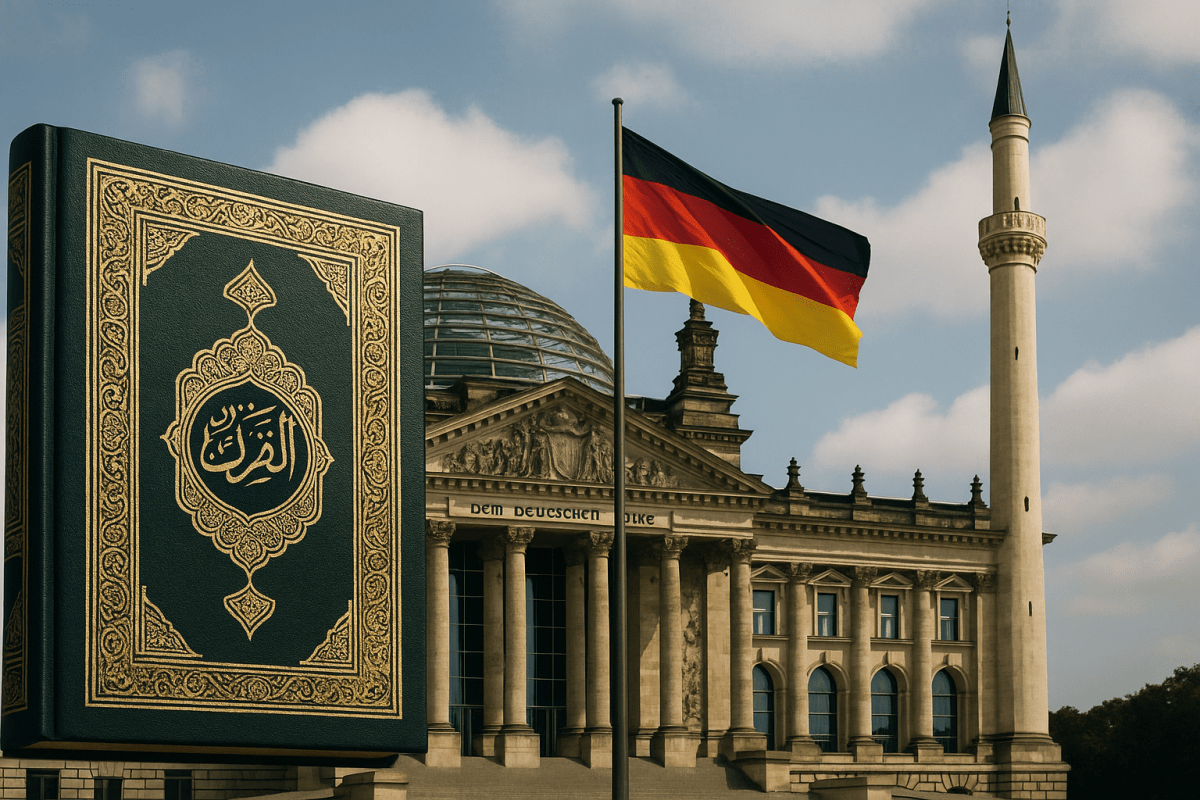

Man sprach uns Mut zu mit „Wir schaffen das“, belehrte uns mit „alternativlos“ und lobte die Gegenwart als „das beste Deutschland, das es je gab“. Doch während diese Narrative den bürgerlichen Verstand einlullen sollten, brannte sich eine ganz andere Realität in das kollektive Bewusstsein: Die Sprache des Alltags erweiterte sich um das Wort „Messern“, Betonbarrieren wurden Teil des Stadtbilds, und das Land, das viele in Herz und Herkunft trugen, geriet zunehmend aus der Form – verbeult, verzerrt, fremdvertraut. Eine Zerrfratze des Vertrauten.

Und nun: Friedrich Merz. Der Mann, der einst die Rückkehr zur bürgerlich-konservativen Vernunft versprach, ist Bundeskanzler – gekrönt nicht vom Wählerwillen, sondern von einem Koalitionsmechanismus, der politische Arithmetik über demokratische Authentizität stellt. Ein Kanzler aus Kalkül, nicht aus Überzeugung. Seine Wahl steht symptomatisch für ein politisches System, das aus Minderheiten brüchige Mehrheiten bastelt – während die Mehrheit sich bestenfalls noch irritiert, schlimmstenfalls verraten fühlt. Dies betrifft nicht allein Sympathisanten der AfD; auch dem klassischen CDU-Wähler, wenn er denn noch bei klarem Verstand ist, hätte spätestens nach der Ernennung dieses sauerländischen Strategen ein ganzes Lichtermeer aufgehen müssen.

Die angekündigte Migrationswende? Nicht mehr als ein rhetorisches Placebo. Die Rückkehr zur fiskalischen Vernunft? Ein politischer Treppenwitz. Merz hat nicht nur gelogen – er tut es weiterhin, systematisch, berechnend, mit einem Lächeln, das an das geölte Grinsen eines PR-Beraters erinnert. Und währenddessen schweigt die mediale Landschaft, tut, was sie am besten kann: beschwichtigen, einrahmen, übermalen. Ein Journalismus, der lieber kuschelt als kratzt.

Dass sich gerade die politische Linke dabei als Vorkämpferin des Autoritären inszeniert, ist keine historische Anomalie. Es ist fast schon ritualisiert. Stalin, Honecker, Mao – stets wurde mit moralischem Sendungsbewusstsein das Regiment der Disziplin verhängt. Heute zeigt sich diese Haltung in subtilerer Form: in der Kultur der Cancelbarkeit, im Ausschluss dissentierender Stimmen, in der Gleichsetzung von Opposition mit Gefahr. Wenn eine Innenministerin Zeitschriften verbietet, öffentlich-rechtliche Medien politische Gegner in totalitäre Kontexte setzen und sich demokratisch gewählte Parteien auf das Etikett „rechtsradikal“ reduziert sehen – ohne Offenlegung belastbarer Fakten –, dann ist dies kein Verfassungsschutz, sondern Klassenkampf im neuen Gewand: ein Unten-gegen-Oben, das von Oben geführt wird.

Was hier geschieht, ist keine Stärkung der Demokratie. Es ist ihre Entkernung. Die Ausschaltung missliebiger Kräfte, das Umschreiben der Diskurshoheit, das Pathologisieren politischer Abweichung – all das offenbart nicht Stärke, sondern Angst: Angst vor Kontrollverlust, Angst vor einem Volk, das sich seiner selbst wieder bewusst wird. Die Krise unserer Demokratie ist keine Gefahr von außen. Sie kommt aus dem Inneren des Systems.

Was bleibt, ist eine Politik, die wirtschaftlich, kulturell und sicherheitspolitisch mehr Schaden stiftet als Nutzen. Deutschland – einst Industriegigant, Innovationsstandort, kulturelle Projektionsfläche – droht zu einem Abklatsch seiner selbst zu verkommen. Überfordert, überrollt, übermüdet. Was wir erleben, ist kein Kulturwandel. Es ist ein Kulturbruch.

Die postmoderne Linke – längst mehr Szene als Richtung – predigt Enteignung, bis sie selbst zum Besitzstand gehört. Sie feiert Diversität, solange sie selbst nicht im sozialen Brennpunkt lebt. Sie huldigt Migration, solange der eigene Nachwuchs in privaten Einrichtungen lernen darf. Ihre Realität ist eine Simulation, gespeist aus Ideologie und Ignoranz – und sie bricht zusammen, sobald das Reale an die Tür klopft. Mit einem Messer. Mit Antisemitismus. Mit Respektlosigkeit.

Die Antwort auf diese Entwicklung kann nicht in Rückzug oder Lethargie bestehen. Sie muss in einer neuen politischen Selbstbehauptung liegen – einer Neuen Rechten, die nicht Rückschritt bedeutet, sondern Reform durch Rückbindung: an Identität, an Souveränität, an Verantwortung. Autoren wie Sellner, Krah oder Kubitschek formulieren genau dies: keine tumbe Reaktion, sondern ein konzeptioneller Gegenentwurf zur globalistischen Entgrenzung und zur politischen Beliebigkeit.

Es geht nicht um Ressentiment. Es geht um Rückgewinnung. Um Rückbesinnung. Und um den Mut, Grenzen zu ziehen – physisch, kulturell, diskursiv. Denn die eigentliche Gefährdung unserer Gesellschaft liegt nicht im „Rechtsruck“, sondern in der fortschreitenden Auflösung des Politischen in ein moralisch aufgeladenes Verwaltungsritual.

Wie im Sinnbild des Goetheschen Zauberlehrlings potenziert sich nun die einst heraufbeschworene Kraft – in Gestalt einer ungebremsten Migrationsdynamik, die sich der politischen Steuerung längst entzogen hat und nun unaufhaltsam ihre eigenen, destruktiven Bahnen zieht. Und wir sollen uns fügen. Anpassen. Akzeptieren, dass Deutschland deindustrialisiert, kulturell fragmentiert und sicherheitspolitisch destabilisiert wird. Doch das Grundgesetz verpflichtet eine Regierung nicht zu Weltoffenheit, sondern zur Schadensabwehr – gegenüber dem deutschen Volk.

Es sind politische Figuren wie Nancy Faeser – provinziell im Habitus, plump in der Wirkung –, die sich in ihren letzten bundespolitischen Atemzügen zu selbsternannten Sittenwächtern einer Demokratie stilisieren, die sie längst selbst mit jeder Maßnahme, mit jeder Verordnung, mit jedem Redebeitrag ausgehöhlt haben. Faeser, Baerbock, Habeck – sie alle stehen exemplarisch für eine neue Kaste von Politakteuren, deren Hybris in keinem Verhältnis zu ihrer fachlichen Befähigung steht. Es ist eine Generation, die das Regieren nicht mehr als Dienst am Volk versteht, sondern als moralisches Projekt zur Umerziehung desselben. Sie wähnen sich – um es mit Adorno zu sagen – als Erbauer einer „verwalteten Welt“, in der das Individuum nicht mehr Subjekt, sondern Objekt politischer Gestaltung ist.

Was Jean-Paul Sartre einst als „mauvaise foi“ – die bösgläubige Verleugnung der eigenen Verantwortung – beschrieb, spiegelt sich heute in der ideologischen Selbstimmunisierung dieser politischen Klasse wider: Kritik an ihrer Politik wird von dieser nicht gehört, sondern moralisch delegitimiert. Die Bevölkerung wird nicht mehr vertreten, sondern bevormundet – eingehegt, wie ein störrisches Kollektiv, das man zum Glück zwingen müsse. Das „moraline“ – wie Nietzsche es nannte – trieft aus jeder ihrer Reden: ein Übermaß an vermeintlich guter Gesinnung, das in seiner dogmatischen Verabsolutierung nur noch eines produziert – politische Selbstüberhöhung bei gleichzeitiger Entmündigung des Volkes.

Dieses Denken – diese Pose der moralischen Überlegenheit – ist nicht exklusiv grün oder links. Sie durchdringt inzwischen alle Kartellparteien und natürlich das Kabinett Merz. Auch dort wird die Politik nicht als Ausdruck demokratischer Willensbildung verstanden, sondern als Projekt der Identitätsverflüssigung und des nationalen Selbstverzichts. Ein „Weiter-so“ in der Attitüde, ein „Weniger-von-uns“ in der Substanz. Die deutsche Frage – Wer sind wir? Was wollen wir sein? Wem gilt unser Handeln? – wird verdrängt, um nicht beantworten zu müssen, dass das eigene Regierungshandeln längst nicht mehr vom eigenen Staatsvolk her gedacht ist.

Friedrich Merz ist ein Kanzler im Wartestand, der nie wirklich ankam. Bereits vor seiner Vereidigung angezählt, politisch geschwächt, moralisch kompromittiert durch seine Volten und Positionswechsel, steht er nun an der Spitze eines Landes, dessen Vertrauen er nie wirklich gewonnen hat. Ein Kanzler zweiter Wahl – im zweiten Anlauf. Die Hypothek seiner Vergangenheit, das Defizit seiner Glaubwürdigkeit und die Bruchlinien seiner Koalition werden nicht überwindbar sein. Seine Kanzlerschaft ist, um es mit Carl Schmitt zu sagen, „Ausnahme ohne Souveränität“ – eine politische Konstellation, in der Macht zwar ausgeübt wird, aber ohne Legitimität, ohne Vertrauen, ohne Rückhalt im Herzen des Volkes.

Und wenn die Koalition rund um Merz weiter das politische Steuerrad in der Hand hält, dann droht nicht nur die Fahrt in den Nebel – sondern in den Abgrund.

Die Alternative für Deutschland, als manifest gewordener Ausdruck einer erstarkenden Neuen Rechten, ist gut beraten, unbeirrt an ihren politischen Fundamenten festzuhalten – an jenem ideellen Kern, der sie nicht als bloßes Korrektiv, sondern als genuine Alternative im ursprünglichen Wortsinn qualifiziert. In einer politischen Landschaft, in der Beliebigkeit zur Maxime und Prinzipien zur Bürde geworden sind, ist es gerade diese Treue zur eigenen Linie, die ihr Rückhalt im Volk verleiht – als stärkste Oppositionskraft, getragen nicht von medialer Gunst, sondern von einer wachsenden Zahl ernüchterter Bürger, die sich nicht mehr repräsentiert, sondern entmündigt fühlen.

Zugleich tut diese Partei gut daran, ihren Blick über die Grenzen zu richten – sich zu vernetzen mit jenen politischen Bewegungen, die international ähnliche Verschiebungen hervorrufen: mit den USA, mit den identitätsbewussten Kräften in Italien, Ungarn, den Niederlanden und darüber hinaus. Denn der Wandel ist längst kein deutscher Sonderweg – er ist Teil einer tiefer liegenden zivilisatorischen Gegenreaktion auf die ideologische Politisierung der letzten Jahrzehnte.

„Die Zeit ist die Tochter der Wahrheit“, heißt es – und tatsächlich legt die Zeit unbarmherzig offen, wer in dieser Republik für etwas steht und wer nur den Schein des Standpunktes wahrt. Während sich einst konservative Parteien in den Opportunismus geflüchtet und linke Akteure ihre einstigen Werte im Tausch gegen Machtbeteiligung verraten haben, speist sich die Dynamik der Alternative für Deutschland aus dem, was ihr niemand nehmen kann: ihrer Authentizität, ihrer klaren Sprache, ihrer Verankerung im Lebensgefühl eines Teils der Bevölkerung, das sich durch Arroganz, Belehrung und Ausgrenzung nicht länger mundtot machen lässt.

Das System – zunehmend panisch in seiner Reaktion – wirft mit altbekannten Kampfbegriffen um sich: „rechtsradikal“, „Nazi“, „Verfassungsfeind“. Doch je inflationärer diese Begriffe eingesetzt werden, desto mehr verlieren sie ihre ursprüngliche Schärfe. Was bleibt, ist eine sprachliche Leere, die nur noch die Ohnmacht derer offenbart, die sie benutzen. Selbst der letzte politische Naivling wird – früher oder später – erkennen, dass der Raum für eine echte politische Opposition rechts der CDU existiert, legitim ist und wächst. Denn während andere ihre politische Seele willfährig dem Zeitgeist zum Fraß vorgeworfen haben, steht die Alternative für Deutschland – trotz aller Anfeindung – noch immer aufrecht, unbeugsam, und vor allem: Sie ist sich selbst treu.