Über das Recht, verschieden zu bleiben – und die Pflicht, das Eigene zu bewahren

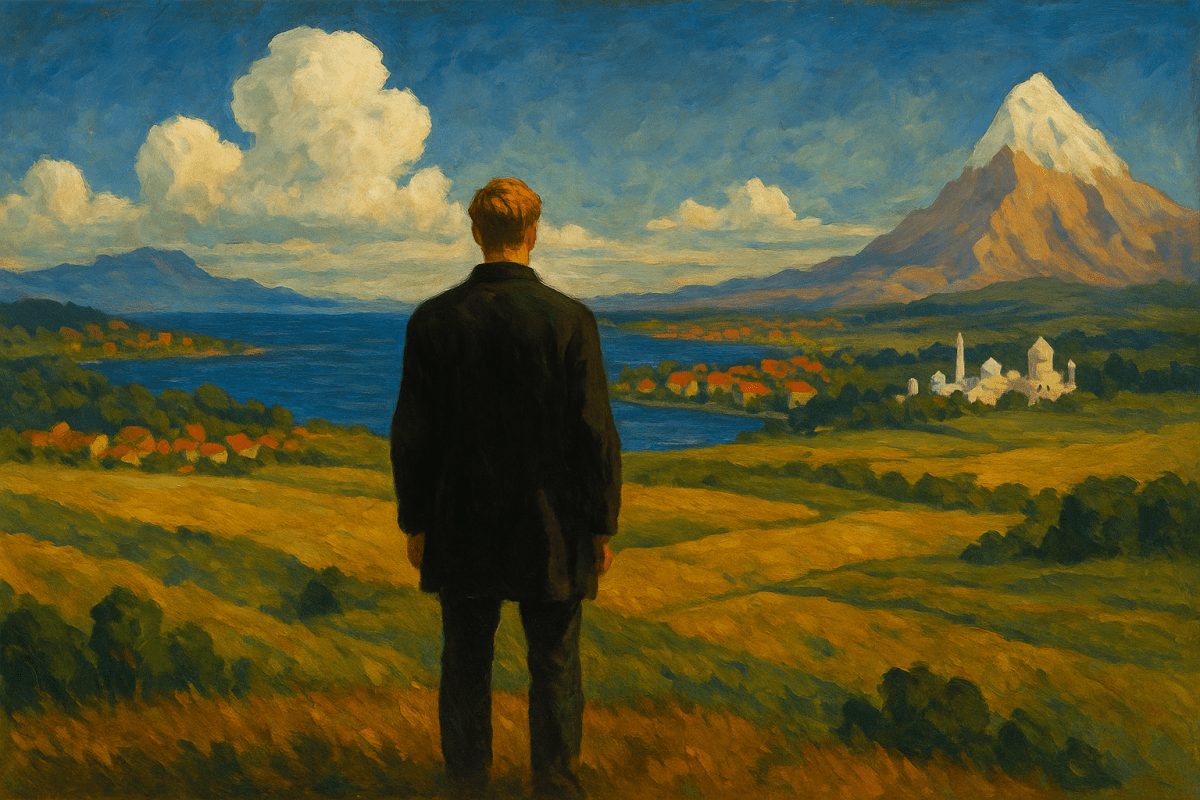

Ich habe lange geglaubt, die Welt müsse sich angleichen, um friedlich zu werden. Doch ich musste lernen, dass das Gegenteil wahr ist. Man hat uns gelehrt, die Welt als Einheit zu begreifen. Der Entopluralismus, wie ihn Denker der Nouvelle Droite wie Alain de Benoist, Martin Lichtmesz und Götz Kubitschek formuliert haben, versteht sich als radikale Absage an jede Form universeller Homogenisierung. Er begreift den Menschen nicht als atomisiertes Subjekt, sondern als Teil einer gewachsenen, ethnisch-kulturellen Ordnung. Ethnie – das ist hier nicht bloß Biologie, sondern Herkunft, Gedächtnis, Sprache, Mythos, Raum. Eine Lebensform, keine Statistik.

Tatsächlich ist die Rolle des Mythos im ethnopluralistischen Denken ein zentrales Element. Thor von Waldenstein schreibt in diesem Zusammenhang:

„Ein Volk lebt nicht von Verträgen, sondern von Bildern. Nicht die Statistik, sondern der Mythos stiftet Dauer.“

Der Mythos ist dabei nicht bloß ein Märchen aus der Vorzeit, sondern eine verdichtete Form kollektiver Wahrheit. Er bewahrt Ursprung und Orientierung. In mythischen Erzählungen liegt die symbolische Selbstvergewisserung eines Volkes: Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Diese Fragen lassen sich nicht allein durch Geschichtsbücher oder Verfassungen beantworten – sie brauchen Narrative, Symbole, Gründungsfiguren.

Für den Ethnopluralismus ist der Mythos das Gegengift zur Entwurzelung. Er stiftet Identität durch Tiefe, nicht durch Oberfläche. Er ist nicht rational beweisbar, aber kulturell wirksam. Die Erinnerung an die eigenen Mythen – seien es die römischen Gründungslegenden, die Edda oder christliche Ursprungsbilder – wirkt strukturierend auf das Selbstverständnis eines Volkes. Mythen formen kollektive Vorstellungskraft und schaffen eine Brücke zwischen Ursprung und Gegenwart.

Gerade in einer Zeit der technischen Beschleunigung und globalen Entortung sind es mythische Erzählungen, die Gemeinschaft stiften und symbolische Tiefenschichten erschließen.

Ohne Mythos wird das Volk zum Kollektiv. Mit Mythos wird es zur Gestalt.

Mythen sind das seelische Gedächtnis eines Volkes – und damit unersetzbar für ein Denken, das kulturelle Identität nicht nivellieren, sondern bewahren will.

Ethnie ist kein Produkt abstrakter Identitätskonstruktionen. Sie ist kein bloßes Produkt genetischer Linien, kein Messwert auf der anthropologischen Karte. Ethnie ist das konkrete In-der-Welt-Sein eines Volkes: seine Sprache, sein Verhältnis zur Landschaft, seine Feste, seine Erinnerungen. Ethnie ist ein Symbolkörper, in dem sich Geschichte, Glaube, Raumgefühl und soziale Struktur sedimentiert haben. Der Mensch wird nicht als Individuum geboren – sondern in eine Ordnung hineingeboren. Und diese Ordnung ist niemals neutral.

In der Ethnie verknüpfen sich das Ursprüngliche und das Gewordene. Wie in einem literarischen Motiv – etwa in Hölderlins „Heimat“ als mythisch aufgeladener Ort, oder bei Ernst Jünger, der in der Gestalt des Waldgängers das Verwurzelte gegen das Entwurzelnde stellt – findet sich in der Ethnie ein poetisches Zentrum des Menschlichen: das Wissen, wer man ist, weil man weiß, woher man kommt.

Philosophisch speist sich der Entopluralismus aus mehreren Quellen – und seine geschichtliche Bedeutung für die Neue Rechte ist nicht zu unterschätzen. Seit den 1970er Jahren war es vor allem Alain de Benoist und die französische Nouvelle Droite, die eine radikale Revision des rechten Denkens forderten. Der Bruch mit dem rassistischen und nationalistischen Denken der Zwischenkriegszeit vollzog sich dabei nicht im Sinne einer liberalen Öffnung, sondern durch eine Rückbesinnung auf das Prinzip der Vielfalt: Vielfalt nicht innerhalb einer Gesellschaft, sondern zwischen Kulturen, Völkern, Ethnien.

Henning Eichberg vertrat die These, dass „Volk“ nicht im völkisch-biologistischen Sinne zu begreifen sei, sondern als dynamisch gewachsene, kulturell geformte Identität, die durch Raum, Sprache und historische Erfahrung bestimmt wird. Er betonte die „Pluralität der Identitäten“ und sah in ethnischer Selbstdefinition kein Abgrenzungsmittel der Überlegenheit, sondern ein Moment der Würde und Unverwechselbarkeit. Für Eichberg war ethnische Identität eine Frage der „Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte“.

Auch Georges Dumézil und Mircea Eliade haben den geistigen Hintergrund des ethnopluralistischen Denkens beeinflusst:

- Dumézil zeigte, dass die indoeuropäischen Kulturen über ein dreigliedriges, symbolisch tief verankertes Ordnungsschema verfügten – geistige, kriegerische und wirtschaftliche Funktion. Seine These lautet: Die Geschichte der Völker ist kein Zufall, sondern Ausdruck archetypischer Tiefenstrukturen.

- Eliade hob das zyklische Zeitverständnis traditioneller Kulturen hervor. Für ihn ist das Heilige an Ort und Wiederkehr gebunden. Eine entwurzelte Moderne, so Eliade, verliert nicht nur Mythen, sondern die Struktur des Sinns.

Diese Strömungen stellen sich quer zum westlichen Fortschrittsglauben und setzen auf Form, Wiederholung und Herkunft – all das, was dem entgrenzten Denken unserer Gegenwart fehlt.

Damit wurde Ethnopluralismus zur strategischen wie inhaltlichen Grundlage eines neuen rechten Denkens: Kein Rückfall in biologistische Dogmen, kein Anschluss an totalitäre Systeme, sondern eine bewusste Alternative zu Globalismus, Liberalismus und nivellierender Moderne.

Es ist ein tragischer Widerspruch der Gegenwart, dass ausgerechnet jene politische Kraft, die sich historisch als Vertreterin der Unterdrückten und Marginalisierten versteht – die Linke –, heute zu den vehementesten Gegnern eines echten Ethnopluralismus geworden ist. Dabei müsste gerade der Ethnopluralismus, verstanden als Achtung und Schutz kultureller Eigenheit, Kern linken Denkens sein: die Verteidigung der Würde des Konkreten gegen den imperialen Zugriff des Abstrakten. Doch die heutige Linke hat sich von dieser Idee verabschiedet. Sie sieht ihre Aufgabe nicht mehr im Schutz gewachsener kultureller Identitäten, sondern in der Herstellung einer homogenen Menschheitsmasse, die sich nur noch partikular über Konsumvorlieben, Gruppen- und Sexualinteressen differenziert. Alles Kulturelle wird zur Lifestyle-Entscheidung, alles Gewachsene zur „Konstruktion“, alles Ethnische zur Provokation.

In dieser ideologischen Logik ist jeder, der eine Grenze zieht, ein Reaktionär – und jede Verwurzelung ein Vorurteil. Der neue Universalismus der Linken will nicht mehr emanzipieren, sondern nivellieren. Er träumt von der einen Welt, der einen Klasse, der einen Sprache – und schafft dabei nur Entfremdung. Der Ethnopluralismus widerspricht diesem Monolog der Menschheit durch das vielstimmige Konzert der Völker. Und er ist dabei alles andere als ein hippiesker Traum von Weltfrieden unter Regenbögen. Ethopluralismus ist keine naiv-utopische Sehnsucht nach universeller Harmonie, sondern eine klare, realpolitisch begründete Ordnungsvorstellung. Er bejaht Differenz nicht als sentimentalen Selbstzweck, sondern als Voraussetzung von Würde, Selbstbestimmung und echtem Frieden. Die Achtung des Eigenen wie des Anderen setzt Form, Maß, Unterscheidung voraus – nicht Beliebigkeit, nicht Vermischung, nicht einen Zustand grenzenloser Vermengung. Deshalb steht der Ethnopluralismus nicht links von der Realität, sondern vor ihr – wach, abgrenzend, schützend.

Der Ethnopluralismus kennt keine Kreuzzüge. Kein Volk, das sich seiner selbst gewiss ist und den Anderen in seiner Eigenheit achtet, strebt nach Expansion. Es will bestehen, nicht herrschen. Bewahren, nicht missionieren. Deshalb ist der ethnopluralistische Gedanke im tiefsten Sinne ein antiimperialer. In seinem Weltbild haben NATO-Kriege, moralische Embargos und globalistische „Wertegemeinschaften“ keinen Platz. Er träumt nicht von einer Welteinheit, sondern von einer Welt der Nachbarschaften.

Im Gegensatz dazu steht der westliche Liberalismus, der – in seinen höchsten Ausprägungen – glaubt, die Welt zu befreien, indem er sie seiner eigenen Ordnung unterwirft. Er bringt Demokratie mit Drohnen, Markt mit Bomben, Menschenrechte mit Luftschlägen. In Wahrheit ist dies kein Humanismus, sondern eine technizistische Heilslehre, die alle Nichtidentischen in bloße Projektionsflächen westlicher Selbstüberhöhung verwandelt. Wer Menschenrechte sagt, meint oft Zugriff. Wer Frieden ruft, meint Kontrolle. Ethnopluralismus lehnt das ab. Er sieht im Eigenen ein zu Schützendes und im Anderen ein zu Achtendes. Er will keine Weltregierung, keine Wertegemeinschaft, keine Einzivilisation. Sondern eine friedliche Koexistenz differenzierter Kulturen – eine „Welt der Völker“.

Was unsere Zeit in Wahrheit bedroht, ist nicht das Fremde, sondern das Maßlose. Die grenzenlose Gesellschaft – gepriesen als liberaler Idealzustand – ist in Wirklichkeit der permanente Ausnahmezustand. Alles ist durchlässig: Grenzen, Geschlechter, Bedeutungen. Der Mensch wird zum Nomaden auf Abruf, ohne Herkunft, ohne Ziel. Die Deregulierung des Raums wird zur Deregulierung der Seele.

In dieser grenzenlosen Welt gilt Differenz als Störung, Bindung als Verdacht, Herkunft als Skandal. Die Folge: Orientierungslosigkeit, Vereinsamung, das Verschwinden des Eigenen. Gegen diese Auflösung des Konkreten steht der Entopluralismus wie ein Gedächtnis aus Stein. Er sagt: Ohne Form, keine Freiheit. Ohne Grenze, keine Würde.

Jean Raspails „Heerlager der Heiligen“ ist in diesem Zusammenhang keine Dystopie mehr, sondern eine Vorahnung. Dort, wo die Tore des Abendlandes endgültig aufgestoßen werden und sich das müde Europa dem moralischen Diktat seiner eigenen Selbstverachtung ergibt, zeigt sich das Ergebnis einer grenzenlosen Gesellschaft: der Zusammenbruch nicht nur der Ordnung, sondern des inneren Willens zur Selbstbehauptung. Der Ethnopluralismus ist die Antwort auf dieses Bild der Kapitulation. Er sagt: Man kann helfen, ohne sich aufzugeben. Man kann Mitgefühl empfinden, ohne sich zu verleugnen.

Dieser Gedanke ist nicht unumstritten – auch innerhalb der Rechten. Ein besonders markantes Beispiel ist Maximilian Krah, der das Staatsbürgerschaftsrecht über alles stellt. Für ihn ist die Zugehörigkeit zum Staatsvolk vorrangig eine Frage rechtlicher Bindung und politischer Loyalität, weniger eine Frage kultureller oder symbolischer Tiefenstrukturen. Damit steht er im Kontrast zur metapolitisch orientierten Rechten um Lichtmesz und Kubitschek, für die das Ethnische nicht über Verwaltungsakte definiert werden kann, sondern als gewachsene, mythisch aufgeladene Ordnung verstanden werden muss. Wo Krah die Remigration im Rahmen staatlicher Souveränität juristisch-technisch denkt, argumentieren Ethnopluralisten aus einem kulturphilosophischen Ethos heraus. Die Differenz ist nicht bloß strategisch, sondern weltanschaulich: Hier das staatsrechtlich verankerte Volk, dort das symbolisch erinnerte, im Raum und in der Geschichte verwurzelte Volk. Dieser Streit ist nicht nebensächlich – er betrifft die anthropologische Grundfigur der Rechten selbst.

Gerade im Unterschied zum Nationalsozialismus zeigt sich der wahre Charakter des Ethnopluralismus. Denn wo der Nationalsozialismus eine totalitäre Ethnie konstruiert – homogen, aggressiv, expansiv –, setzt der Ethnopluralismus auf Pluralität, Begrenzung und Achtung. Der Nationalsozialismus war imperial: Er wollte das Fremde vernichten oder einverleiben. Der Ethnopluralismus will es schützen – durch Abstand. Nationalsozialismus hieß Gleichschaltung im Innern und Krieg nach außen; Ethnopluralismus heißt Vielfalt im Äußeren und Form im Inneren.

Der Nationalsozialismus missbrauchte die Idee der Herkunft zur biologischen Abwertung des Anderen. Der Ethnopluralismus achtet jede Herkunft – nicht als Werturteil, sondern als Weltform. Während das Dritte Reich die Welt unterwerfen wollte, will der Ethnopluralismus, dass jede Welt bei sich bleiben darf. In dieser Unterscheidung liegt die ethische Kraft eines neuen rechten Humanismus: nicht Auslöschung, sondern Bewahrung. Nicht Hierarchie, sondern Nachbarschaft.

Wir haben das Recht, nicht unterworfen zu werden – weder kulturell noch demografisch oder ökonomisch. Aber gerade weil wir dieses Recht für uns beanspruchen, müssen wir es auch den anderen Völkern zugestehen. Der Ethnopluralismus verpflichtet zur Gegenseitigkeit. Ein globaler Süden, dem man seine Eliten entzieht – etwa durch gezielte Anwerbung hochqualifizierter Arbeitskräfte –, wird ebenso seines Rechts auf kulturelle und soziale Integrität beraubt. Der sogenannte „Braindrain“ ist keine humanitäre Geste, sondern eine Form postkolonialer Ausbeutung. Wer jungen Ärzten, Ingenieuren und Wissenschaftlern aus Afrika oder Asien einredet, ihr Heil liege in westlichen Städten, beraubt ihre Herkunftsländer der Zukunft.

Der Ethnopluralismus kommt nicht aus einer Position der Schwäche, sondern aus der Haltung kultureller und geistiger Stärke. Er ist kein letztes Aufbäumen, sondern Ausdruck eines Selbstbewusstseins, das sich nicht über das Fremde definiert, sondern über das Eigene. Wer stark ist, muss nicht missionieren. Wer verwurzelt ist, muss nicht überfremden. Der Ethnopluralismus ist eine Philosophie der Kraft – nicht der Resignation.

Dazu gehört auch: Ein Staat, der sich auf den Ethnopluralismus gründet, muss ein wehrhafter Staat sein. Wehrhaft im Sinne der kulturellen Selbstbehauptung, aber auch institutionell, rechtlich, sicherheitspolitisch. Ohne Verteidigungswillen, ohne die Fähigkeit zur Abgrenzung, bleibt jede Idee bloßes Gerede. Deshalb gilt: Ein friedliebender Staat muss seine Grenzen schützen – nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung. Nicht aus Aggression, sondern aus Klarheit.

Auf politischer Ebene bedarf es klarer Regeln des Schutzes und der Abgrenzung: Grenzen müssen nicht geschlossen, aber definiert sein. Migration darf nicht zum Prinzip, sondern muss zur Ausnahme werden – eingebettet in das Maß des kulturell Verträglichen. Rechte auf Rückkehr, auf Herkunft, auf kulturelle Unversehrtheit müssen nicht nur anerkannt, sondern gepflegt werden. Der ethnopluralistische Staat wäre kein nationalistischer Zentralstaat, sondern eine föderale Kulturordnung – mit Raum für Unterschied, aber mit klarer Selbstgewissheit.

Dabei ist Frieden kein bloßer Zustand, sondern eine Frucht der Ordnung. Die Bewahrung des Eigenen ist nicht das Gegenteil des Friedens, sondern dessen Voraussetzung. Nur wer sich selbst achtet, kann andere achten. Wer aber sich selbst auflöst, verliert nicht nur sich, sondern auch die Fähigkeit zur Verständigung. Der Ethnopluralismus verspricht einen Frieden, der aus der Mitte wächst – nicht aus Verträgen, sondern aus Verwurzelung.

Wie Alain de Benoist schreibt: „Es gibt keinen wahren Respekt ohne Anerkennung der Differenz.“ Und: „Der wahre Feind der Vielfalt ist nicht der Nationalismus, sondern der Universalismus.“

Das ist die große Hoffnung des Ethnopluralismus: Dass man wieder sagen darf – Du bist Du. Ich bin Ich. Und das ist gut so – und ich will, dass auch meine Kinder noch in dieser Gewissheit aufwachsen dürfen. Keine Weltgesellschaft, keine Normierung – sondern Differenz, Geduld und Ordnung. Ein Humanismus nicht der einen Menschheit, sondern der vielen Menschen. Die Rückkehr zur Form ist kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt des Geistes. Eine Erinnerung an das Mögliche inmitten des Zuviel.

Vielleicht ist es das, was wir – was ich – mir für die Zukunft wünsche: eine Ordnung, die nicht alles auflöst, sondern bewahrt. Er ist der stille Widerspruch gegen die tobende Gleichmacherei – und vielleicht der letzte Humanismus, den wir uns noch leisten dürfen. Denn wer Vielfalt will, muss mit der Grenze beginnen. Und wer den Menschen achten will, darf ihn nicht von seinen Wurzeln trennen.

Literaturverzeichnis

- Benoist, Alain de: Communauté, Ethnie et Nation. Paris: Labyrinthe, 1999.

- Benoist, Alain de: Kulturrevolution von rechts? Graz: Leopold Stocker Verlag, 1999.

- Dumézil, Georges: Mitra-Varuna: Ein Versuch über die indoeuropäischen Zweigestalten der Souveränität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997.

- Eichberg, Henning: Nation – Ethnie – Volk: Zur gesellschaftlichen Konstruktion kollektiver Identität. Marburg: Institut für Sozialwissenschaften, 1981.

- Eliade, Mircea: Das Heilige und das Profane: Vom Wesen des Religiösen. Reinbek: Rowohlt, 1957.

- Jünger, Ernst: Der Waldgang. Stuttgart: Klett-Cotta, 2013.

- Krah, Maximilian: Reden, Interviews und programmatische Schriften. Verschiedene Quellen, 2020–2024.

- Kubitschek, Götz (Hrsg.): Provokation. Schnellroda: Antaios Verlag, 2012.

- Lichtmesz, Martin: Die Verteidigung des Eigenen. Schnellroda: Antaios Verlag, 2017.

- Raspail, Jean: Das Heerlager der Heiligen. München: Langen Müller, 1985 [frz. Original: Le Camp des Saints, 1973].

- Schmitt, Carl: Der Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot, 1932.

- Waldenstein, Thor von: Mythos, Form und Volk. Unveröffentlichter Vortrag, 2022.