Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Ethnomasochismus

Es ist das leiseste aller Gespenster, doch es hat die lauteste Wirkung. Es schreit nicht, es bekennt sich. Es brüllt nicht, es bittet um Verzeihung. Und es verschwindet nicht bei Tageslicht – es wirkt gerade dann, wenn die Welt sich am hellsten dünkt.

Dieses Gespenst ist der Ethnomasochismus. Die Lust an der eigenen Auflösung, der moralische Hochmut der Selbstverwerfung. Er durchzieht die westlichen Gesellschaften wie ein unsichtbarer Faden, der sich durch Schulbücher, Talkshows, Kirchenpredigten und NGO-Broschüren zieht.

Der Ethnomasochismus ist der Moment, in dem ein Volk aufhört, sich zu lieben.

Die Diagnose Martin Lichtmesz’: Ethnomasochismus als kulturelle Autoimmunerkrankung

„Ethnomasochismus ist der Zustand, in dem Selbsthass zur Tugend verklärt wird. Der neue Stolz besteht darin, keinen zu haben.“ – Martin Lichtmesz

In seinem Werk „Die Verteidigung des Eigenen“ formuliert Lichtmesz einen Befund, der zunächst nur den kritischen Geist trifft – dann aber ins Mark fährt. Er spricht nicht von „Rassismus“ oder „Nationalismus“, nicht in den Vokabeln des Mainstreams, sondern in der präzisen Sprache eines Kulturdiagnostikers.

Der Ethnomasochismus ist für ihn eine geistige Krankheit – eine Autoimmunerkrankung der Identität, bei der die kulturellen Abwehrkräfte sich nicht gegen äußere Bedrohungen richten, sondern gegen das eigene Erbe, die eigene Herkunft, das eigene Volk.

Der Deutsche, so Lichtmesz, hat „nicht nur ein Schuldgedächtnis, sondern ein Schuldgeflecht entwickelt, in dem jede Äußerung kulturellen Selbstbewusstseins bereits als Aggression gilt“.

Von der Selbstkritik zur Selbstverachtung

Was als ehrliche Selbstprüfung begann – als Auseinandersetzung mit den Abgründen des Nationalsozialismus – wurde spätestens seit den 1968ern zum totalen Projekt der Selbstdestruktion. Aus der kritischen Erinnerungskultur erwuchs ein regelrechter Kult der Reue. Und dieser Kult lässt keine Gnade zu.

Ein Stolperstein an der Grundschule? Gut. Eine Umbenennung der Bismarckstraße? Notwendig. Eine Dauerausstellung zur deutschen Kolonialschuld? Überfällig. Aber wehe dem, der sich an einem anderen Ort der Welt nach Ähnlichem erkundigt.

Hier liegt die Pathologie des Ethnomasochismus: Die eigene Schuld wird nicht als historisches Faktum behandelt, sondern als metaphysische Erbsünde, die fortdauernd gesühnt werden muss – durch moralischen Verzicht, durch kulturellen Rückzug, durch die Preisgabe jedes Anspruchs auf Eigenständigkeit.

Ethnopluralismus als Gegenmodell: Vielfalt durch Trennung, nicht durch Auflösung

Was also ist der Gegenentwurf? Wer den Ethnomasochismus kritisiert, wird schnell des „Rassismus“ verdächtigt. Doch das, was die Neue Rechte unter Ethnopluralismus versteht, ist gerade das Gegenteil hegemonialer Überlegenheitsphantasien.

Ethnopluralismus bedeutet: Jede Kultur, jede Ethnie hat das Recht auf ihren eigenen Raum, ihre eigene Tradition, ihre eigene Gestalt. Keine ist besser – aber jede ist einzigartig. Wo der Ethnomasochismus auf Selbstauflösung setzt, plädiert der Ethnopluralismus für Selbstbehauptung.

Die Welt ist nicht ein Schmelztiegel, sondern ein Mosaik.

„Wer das Eigene aufgibt, kann das Fremde nicht mehr erkennen – er sieht nur noch sich selbst in der Maske des Anderen.“ – Lichtmesz

Im Ethnopluralismus wird nicht ausgeschlossen, sondern differenziert. Die Differenz aber – so wusste schon Herder – ist die Grundlage jeder echten Begegnung. Wer sich selbst kennt, kann dem Anderen auf Augenhöhe begegnen. Wer sich selbst hasst, braucht den Anderen nur als Projektionsfläche seiner Erlösungssehnsucht.

Medien und Meinungskorridor: Der neue Inquisitor spricht Hochdeutsch

Ein Blick in die Medienlandschaft genügt: Wer das Eigene verteidigt, wird verdächtigt. Wer Migration problematisiert, wird stigmatisiert. Wer von Heimat spricht, wird psychiatrisiert.

Die neue Inquisition kommt nicht mit Scheiterhaufen – sie kommt mit Talkshowpanels, mit Cancel Culture, mit akademischem „Diskursmonitoring“. Die Wächter des Ethnomasochismus sitzen nicht in der Kirche, sondern in den Redaktionen, Feuilletons und Stiftungsräten.

Lichtmesz nennt sie die „Sakristei der Reue“. In dieser Sakristei wird das Vaterland zur Schuldlandschaft, die Muttersprache zur Zumutung, das Trachtenhemd zur Provokation.

Der Opferkult der Anderen – und die Schuld der Mehrheit

Ein zentrales Moment des Ethnomasochismus ist die sakrale Aufladung der Anderen. Wer nach Deutschland kommt, ist ein „Geflüchteter“, ein „Schutzsuchender“, ein „neuer Nachbar“. Seine Herkunft ist Quelle der Authentizität – die eigene Herkunft aber ist verdächtig.

In dieser Logik wird Migration zum Heilsprozess. Der Migrant erlöst den Deutschen von sich selbst. Je fremder der Ankömmling, desto größer die moralische Möglichkeit zur Buße.

Was dabei geschieht, ist eine Umkehrung von Realität und Moral: Die Mehrheit wird zur Tätergruppe stilisiert – qua Existenz, nicht qua Handlung. Der Ethnomasochismus ist keine Frage der Politik, sondern ein inneres Bekenntnis: Ich verzichte auf mein kulturelles Ich, um Teil einer globalisierten Menschheit zu werden.

Aber: Eine Menschheit ohne Völker ist wie ein Ozean ohne Ufer. Er verliert jede Richtung.

Die Rolle der Kirchen, NGOs und Bildungseinrichtungen

Die neue Theologie der Schuld hat ihre liturgischen Zentren längst gefunden. Es sind die kirchlichen Stiftungen, die pädagogischen Institute, die akademischen Thinktanks. Unter dem Banner der „Toleranz“, der „Weltoffenheit“, des „interkulturellen Dialogs“ wird systematisch am Abriss des Eigenen gearbeitet.

Man lehrt, dass Heimat ein soziales Konstrukt sei. Dass Nation ein willkürliches Narrativ sei. Dass Identität fluid sei. Und wer sich diesem Narrativ nicht fügt, gilt als rückständig – oder als gefährlich.

Die Schule ist heute nicht mehr Bildungsanstalt, sondern Moralerziehungsstätte, in der Kinder nicht zur Sprache Goethes, sondern zur Syntax der UN-Migrationsagenda erzogen werden.

Ästhetik des Verschwindens: Architektur, Kunst, Sprache

Der Ethnomasochismus hat auch eine Ästhetik. Sie ist nicht die des Stolzes, sondern des Verschwindens.

Unsere Innenstädte werden nicht mehr gebaut, sondern verwaltet. Glas, Beton, Funktionalität – keine Ornamentik, kein Wille zur Schönheit. Der Kirchenbau der 60er ist ein Beispiel: kein Aufstieg zum Göttlichen, sondern ein Abstieg ins Soziale. Auch in der Sprache schlägt sich das nieder: Das neutrale „Mensch“ ersetzt das lebendige „Volk“.

Die Poesie der Muttersprache wird eingeebnet zugunsten genderneutraler Verwaltungssprache. Wo früher Heimatschutz war, ist heute „Klimasensibilität“. Wo früher Muttersprache war, ist heute „Mehrsprachigkeitsförderung“.

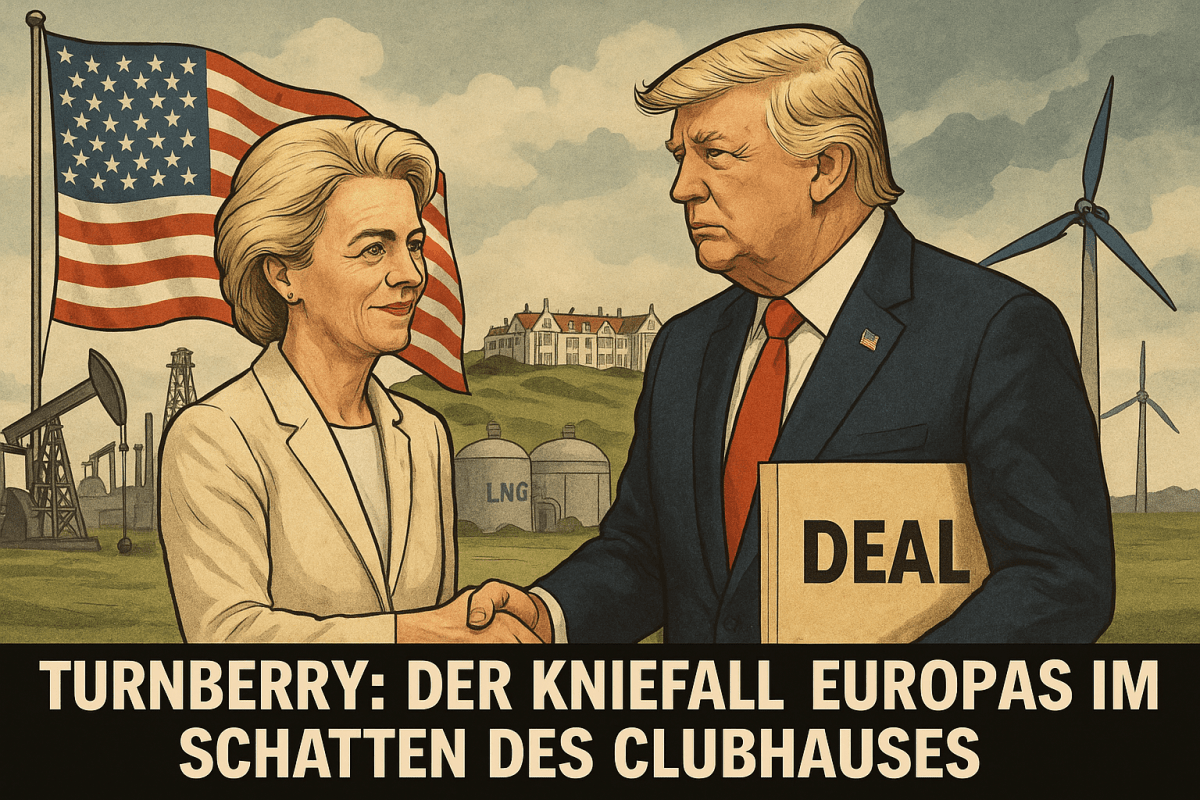

Ethnomasochismus in der Außen- und Innenpolitik: Vom geopolitischen Vasallentum zur Selbstverleugnung im Alltag

Die deutsche Außenpolitik ist – in ihrem gegenwärtigen Zustand – ein Schaukasten ethnomasochistischer Selbstverachtung. Während andere Staaten ihre Außenminister in die Welt schicken, um Ressourcen, Verträge, Kooperationen und militärstrategische Räume zu sichern, sendet Deutschland eine Außenministerin mit grünem Weltrettungsfuror und ideologischem Sendungsbewusstsein.

„Unsere Werte sind unsere Interessen.“ – Annalena Baerbock

Das klingt edel, ist aber in Wahrheit der Totalausfall realpolitischer Vernunft.

Hinzu kommt eine seit Jahrzehnten kultivierte Hörigkeit gegenüber den USA. Obwohl Deutschland wirtschaftlich auf Augenhöhe mit vielen westlichen Partnern steht, agiert es außenpolitisch wie ein demütiger Schüler. Wenn NATO-Generäle fünf Prozent des BIP für Rüstung fordern, nimmt Berlin den Befehl entgegen wie ein abhängiger Satellit.

Entwicklungshilfe wird zum Ersatz-Sakrament. Milliarden fließen in Länder mit korrupten Regimen, während deutsche Rentner Flaschen sammeln. Auch das ist haushaltspolitisch messbarer Ethnomasochismus.

Parallel verrottet die innere Sicherheit. Illegale Einwanderer erhalten Bleiberecht, während der Staat seine Ordnungsfunktion aufgibt. Der deutsche Bürger schweigt. Vielleicht, weil er sich längst selbst nicht mehr als Bürger fühlt – sondern als Schuldkonto der Geschichte.

Philosophische Tiefenschichten: Der lange Schatten der Aufklärung

Woher kommt diese Tendenz zur Selbstverneinung?

Schon Kant sah im Menschen nicht das konkrete Geschöpf mit Herkunft, sondern das abstrakte Vernunftwesen. Der Liberalismus erhob das Individuum zur Monade, die Postmoderne erklärte alles zur Konstruktion: Heimat, Identität, Volk – alles sei „erfunden“.

Der Ethnomasochismus ist also nicht bloß Schuldreaktion – er ist die Folge einer jahrhundertelangen geistesgeschichtlichen Entwurzelung.

Stimmen des Widerstands: Björn Höcke und Maximilian Krah gegen den Schuldkult

Björn Höcke spricht vom „Schuldkult“ als einem politischen Dogma, das zur Identitätsverneinung führe:

„Solange wir im Schuldkult gefangen bleiben, wird uns unsere Zukunft genommen.“

– Nie zweimal in denselben Fluss, 2018

Maximilian Krah ergänzt metapolitisch:

„Ein Volk ohne kollektive Identität wird sich selbst abschaffen – und das freiwillig.“

– Politik von rechts, 2023

Beide fordern keine Rückkehr zum Nationalismus alter Prägung, sondern eine Normalisierung des Eigenen – als Voraussetzung für internationale Souveränität, kulturelle Würde und soziale Stabilität.

Demografischer Wandel und politische Sprachrohre: Ethnomasochismus als parlamentarisches Programm

Der Ethnomasochismus war lange ein innerer Reflex – eine kulturelle Geste, ein mediales Raunen, ein moralischer Habitus. Doch mit dem demografischen Wandel bekommt er eine neue, konkrete Dimension. Er wird sichtbar, zählbar, wählbar. Denn wer den eigenen Raum öffnet, wer nicht Grenzen zieht, sondern Identität relativiert, der gibt Macht ab. Und diese Macht wird nicht in ein moralisches Vakuum fallen, sondern von jenen beansprucht werden, die ihre Interessen sehr wohl kennen.

Wir erleben derzeit eine Politisierung migrantischer Identitäten, die nicht auf Integration abzielt, sondern auf Repräsentation und Einflussnahme. Parteien wie Die Linke entwickeln sich – neben grünen Fraktionen – zunehmend zu Stellvertretern ethnisch-kollektiver Interessen, oft mit anti-deutscher Schlagseite. Die Rhetorik wechselt von Teilhabe zu Anklage. Von Partizipation zu Machtanspruch. Vom Dazugehören zum Umschreiben der Ordnung.

So wird der ethnomasochistische Reflex der Mehrheitsgesellschaft – „Wir wollen niemanden ausschließen, wir tragen historische Schuld“ – zur Einladung, selbst verdrängt zu werden. Wer die Tür öffnet und sich zugleich selbst relativiert, darf sich nicht wundern, wenn andere durch diese Tür treten und Ansprüche stellen.

„Ethnomasochismus endet nicht in einer offenen Gesellschaft, sondern in einer fremd bestimmten.“

Diese Fremdbestimmung ist heute längst Realität: In Debatten um Feiertage, um Gedenkkultur, um Schulpläne, um Stadtteilentwicklung, ja selbst in außenpolitischen Stellungnahmen erleben wir die zunehmende Verlagerung des politischen Diskurses hin zu migrantischen Empfindlichkeiten. Gleichzeitig gilt der Begriff „deutsch“ zunehmend als verdächtig – es sei denn, er wird mit Adjektiven wie „vielfältig“, „postmigrantisch“ oder „offen“ neutralisiert.

Kurzum: Die Deutschen zahlen nicht nur, sie schweigen auch – und sie weichen zurück. Ihre Vertreter beugen sich vor denen, die sie als „Bereicherung“ willkommen hießen, aber nun politische Korrekturen einfordern – nicht auf Augenhöhe, sondern oft mit moralischer Erpressung.

Diese Entwicklung ist die letzte Stufe des ethnomasochistischen Projekts: Die Minderheit wird zum Maßstab. Die Mehrheit gehorcht.

Universitäten als ideologische Laboratorien: Der Konstruktivismus und die Dekonstruktion des Eigenen

Wenn man verstehen will, warum Begriffe wie Heimat, Volk, Nation oder Identität heute in der öffentlichen Debatte entweder als verdächtig gelten – oder gleich ganz gelöscht werden sollen –, dann genügt es nicht, auf Medien oder Politik zu blicken. Der eigentliche Ursprung dieser geistigen Enteignung liegt tiefer – in den Universitäten, in der Philosophie, in der Theorie.

Dort, in den Seminarräumen der Nachkriegszeit, begann ein ideologischer Umerziehungsprozess, der bis heute nachwirkt: die philosophische Entnaturalisierung des Eigenen. Alles, was historisch gewachsen war, wurde zur sozialen Konstruktion erklärt. Volk? Ein Machtkonstrukt. Heimat? Ein psychologischer Mythos. Kultur? Ein Herrschaftsdiskurs. Identität? Ein Produkt hegemonialer Zuschreibungen.

Diese Gedanken haben Namen: Berger & Luckmann, Foucault, Derrida, Judith Butler. In den deutschen Universitäten seit den 1970er Jahren wird eine Denktradition hegemonial, die das organisch Gewachsene grundsätzlich misstrauisch betrachtet – und stattdessen Konstruktivismus, Dekonstruktion und Intersektionalität ins Zentrum rückt.

Das Ergebnis: Der Mensch ist nicht mehr eingebettet, sondern beliebig. Die kulturelle Herkunft wird zur „Zuschreibung“, die Sprache zur „Machtstruktur“, das Geschlecht zur „Performance“. Wer heute an einem geisteswissenschaftlichen Institut sagt, dass es so etwas wie ein deutsches Volk gibt – das über Jahrhunderte in Raum, Sprache und Geschichte gewachsen ist –, wird entweder als naiv belächelt oder als gefährlich markiert.

„An den Universitäten wird nicht mehr gelehrt, was ist – sondern was nicht mehr sein darf.“

Diese geistige Umkodierung ist die Wurzel des Ethnomasochismus: Nicht nur das Gefühl, sondern bereits der Gedanke an das Eigene wird problematisch. Was bleibt, ist ein akademisch gestützter Selbsthass, der sich als Fortschritt tarnt.

Dass diese Gedankenwelt nicht an den Universitäten bleibt, sondern durch alle gesellschaftlichen Instanzen wandert, ist kein Zufall. Die 68er, die sich als kulturelle Revolutionäre verstanden, formulierten es offen: „Der Marsch durch die Institutionen.“ Und sie haben ihn – im Unterschied zur konservativen Rechten – konsequent durchgeführt.

Heute sitzen ihre geistigen Erben in Redaktionen, in Kultusministerien, in NGO-Vorständen, in Schulbuchverlagen, in Parteistiftungen, in Ethikräten – und bestimmen darüber, was gesagt werden darf. Die Linke – nicht nur als Partei, sondern als kulturelle Hegemonie – geht durch alle Instanzen.

Die Idee eines organisch gewachsenen Volkes ist damit nicht nur in Frage gestellt, sondern systematisch ersetzt worden – durch eine anthropologische Leere, die alles erlaubt, aber nichts mehr trägt. Der Mensch ist frei – aber er ist entwurzelt. Er ist offen – aber er ist schutzlos.

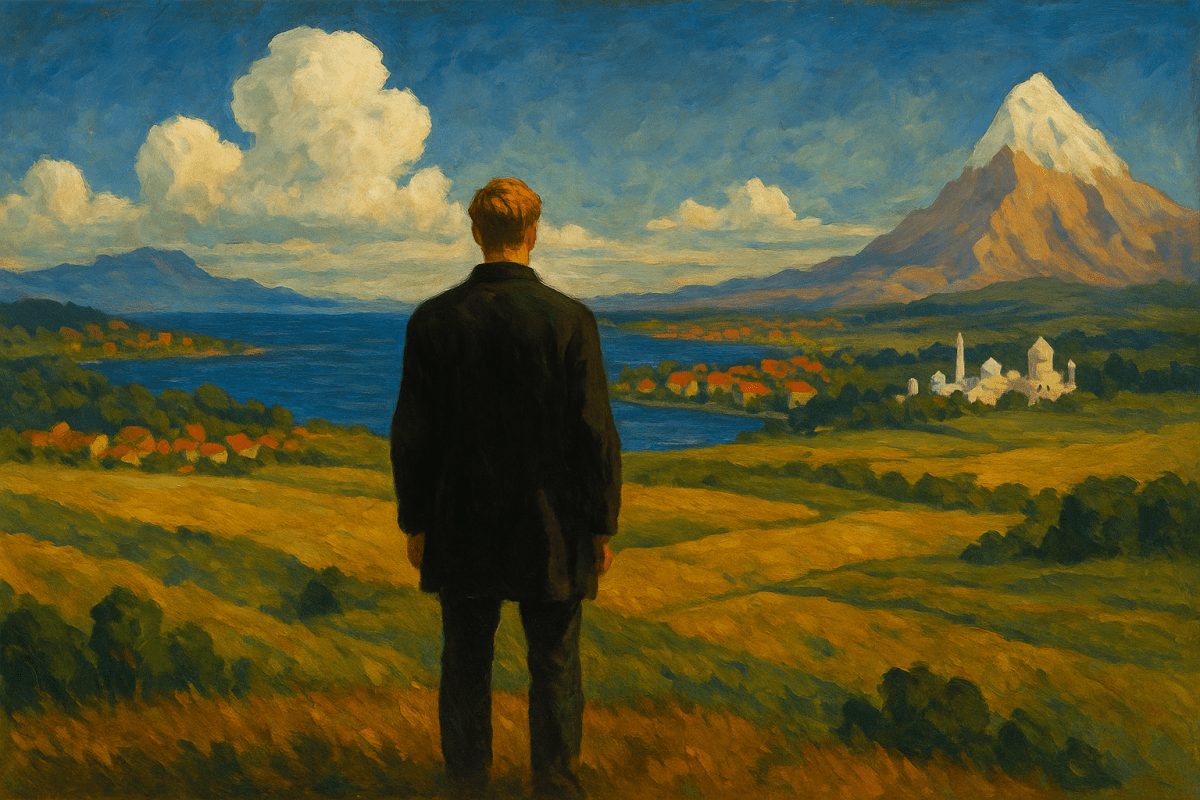

Der Funke aus dem Osten? Nationale Wiederkehr in Europa – aber (noch) nicht im Herzen

Zwar mehren sich europaweit die Zeichen einer konservativen, nationalen Gegenbewegung – in Ungarn unter Viktor Orbán, in Italien mit Giorgia Meloni, zuletzt auch in den Niederlanden mit Geert Wilders. Selbst im Europäischen Parlament formieren sich Fraktionen, die das Wort Nation nicht nur verteidigen, sondern wieder in die Mitte der politischen Sprache rücken. Der Zeitgeist beginnt zu bröckeln.

Doch diese Erschütterung der liberal-globalistischen Ordnung hat den einzelnen Menschen noch nicht erreicht. Der deutsche Bürger, der französische Intellektuelle, der niederländische Lehrer – sie denken vielfach noch in den alten Begriffen: Fortschritt gleich Auflösung, Offenheit gleich Selbstaufgabe, Diversität gleich Pflicht. Es ist, als würde der politische Wille zur Wende auf eine kulturell entwaffnete Seele treffen.

Dabei ist längst klar: Die nationale Frage ist keine nostalgische, sondern eine existentielle Frage geworden. Wer sind wir? Was schützt uns? Was eint uns? In Zeiten von Massenzuwanderung, kultureller Fragmentierung und transnationaler Entmachtung ist sie die Frage nach dem Überleben in Würde – nicht nur ökonomisch, sondern geistig, sprachlich, identitär.

Carl Schmitt schrieb 1932, dass derjenige souverän sei, „der über den Ausnahmezustand entscheidet“ – heute kann man ergänzen: souverän ist nur, wer über die kulturellen Voraussetzungen seiner Gemeinschaft bestimmen kann¹. Charles de Gaulle erinnerte einst daran, dass Frankreich nur dann existieren könne, wenn es „in sich selbst Einheit findet“. Und Papst Benedikt XVI. warnte in seiner „Regensburger Rede“ vor einem Europa, das den Glauben an seine eigene geistige Substanz verloren habe³.

Die Zeichen der Zeit sprechen eine klare Sprache. Der europäische Nationalstaat steht nicht vor einem Strukturwandel – er steht vor einer Entscheidung: Wiedererwachen oder Verschwinden. Die politische Landschaft beginnt sich zu regen. Doch ohne ein neues Bewusstsein, ohne eine kulturelle Rückbesinnung auf das Eigene, wird diese Bewegung nur ein Flackern bleiben.

Der Boden ist vorbereitet. Aber das Herz schlägt noch nicht.

Auswege: Die Rückkehr zur Würde des Eigenen

Was bleibt zu tun? Die Rückkehr zur Sprache. Wer „Volk“ nicht mehr sagen kann, kann auch keines mehr denken. Die Rehabilitierung des Traditionellen. Nicht alles Alte ist falsch, nicht alles Neue gut.

Und vor allem: Die Rückgewinnung des kulturellen Selbstwerts – durch Bildung, durch Kunst, durch Ästhetik, durch einen neuen Stolz, der nicht über andere herrschen, sondern das Eigene erhalten will.

Eine Nation, die sich selbst verliert, hat keine Feinde mehr nötig

Deutschland hat keine äußeren Feinde mehr. Es hat sich zum inneren Feind seiner selbst gemacht. Es glaubt, moralisch besser zu sein, wenn es kulturell verschwindet.

Doch eine Gesellschaft, die sich nicht mehr liebt, ist nicht weltoffen – sie ist verloren.

„Nur der, der sich selbst achtet, kann andere achten. Nur der, der sich selbst verteidigt, kann anderen Schutz gewähren.“

– Martin Lichtmesz

Die Verteidigung des Eigenen ist kein Verbrechen. Sie ist Voraussetzung für jedes friedliche Miteinander. Sie ist nicht aggressiv, nicht überheblich, nicht ausgrenzend – sie ist ein Akt der Würde. Ein Volk, das sich selbst wieder erkennt, kann auch dem Anderen auf Augenhöhe begegnen.

Es ist Zeit, dem Ethnomasochismus eine Kultur des Selbstbewusstseins entgegenzusetzen. Ohne Haß. Aber mit Herz. Ohne Hochmut. Aber mit Haltung.

Wissenschaftliches Literaturverzeichnis

Monografien & Essays

- Höcke, Björn: Nie zweimal in denselben Fluss. Plädoyer für einen aufgeklärten Patriotismus. Manuscriptum Verlag, 2018.

- Krah, Maximilian: Politik von rechts. Streitschrift für eine konservative Erneuerung. Manuscriptum Verlag, 2023.

- Lichtmesz, Martin: Die Verteidigung des Eigenen. Schnellroda: Antaios Verlag, 2017.

- Kubitschek, Götz: Provokation. Schnellroda: Antaios Verlag, 2015.

- Sellner, Martin: Identitär! Geschichte eines Aufbruchs. Verlag Jungeuropa, 2017.

- Heidegger, Martin: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen: Neske, 1959.

- Schmitt, Carl: Der Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot, 1932.

- Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. München: C. H. Beck, 1918/1922.

- Gehlen, Arnold: Moral und Hypermoral: Eine pluralistische Ethik. Frankfurt: Klostermann, 1969.

- Mohler, Armin: Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Graz: Leopold Stocker Verlag, 1972.

- Berger, Peter L. / Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt: Fischer, 1969.

- Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt: Suhrkamp, 1976.

- Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter (Gender Trouble). Frankfurt: Suhrkamp, 1991.

- Derrida, Jacques: Grammatologie. Frankfurt: Suhrkamp, 1974.

- Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, Duncker & Humblot, 1932, S. 13.

- Charles de Gaulle: Discours et messages, Bd. 1–5, Paris 1970, zit. nach Ernst Nolte: Der europäische Bürgerkrieg, Propyläen, 1987.

- Benedikt XVI.: Glaube, Vernunft und Universität – Erinnerungen und Reflexionen, Regensburg, 12. September 2006.

Zeitschriften & Interviews

- Kositza, Ellen: Beiträge in Sezession, Schnellroda.

- Lichtmesz, Martin: „Ethnomasochismus oder der Kult der Reue“, in: Sezession, Nr. 80, 2017.

- Krah, Maximilian: Interview in Sezession, Nr. 112, 2023.

- Höcke, Björn: Rede im Thüringer Landtag, Plenarprotokoll vom 18. Januar 2023.