Lesezeit: 20 Minuten

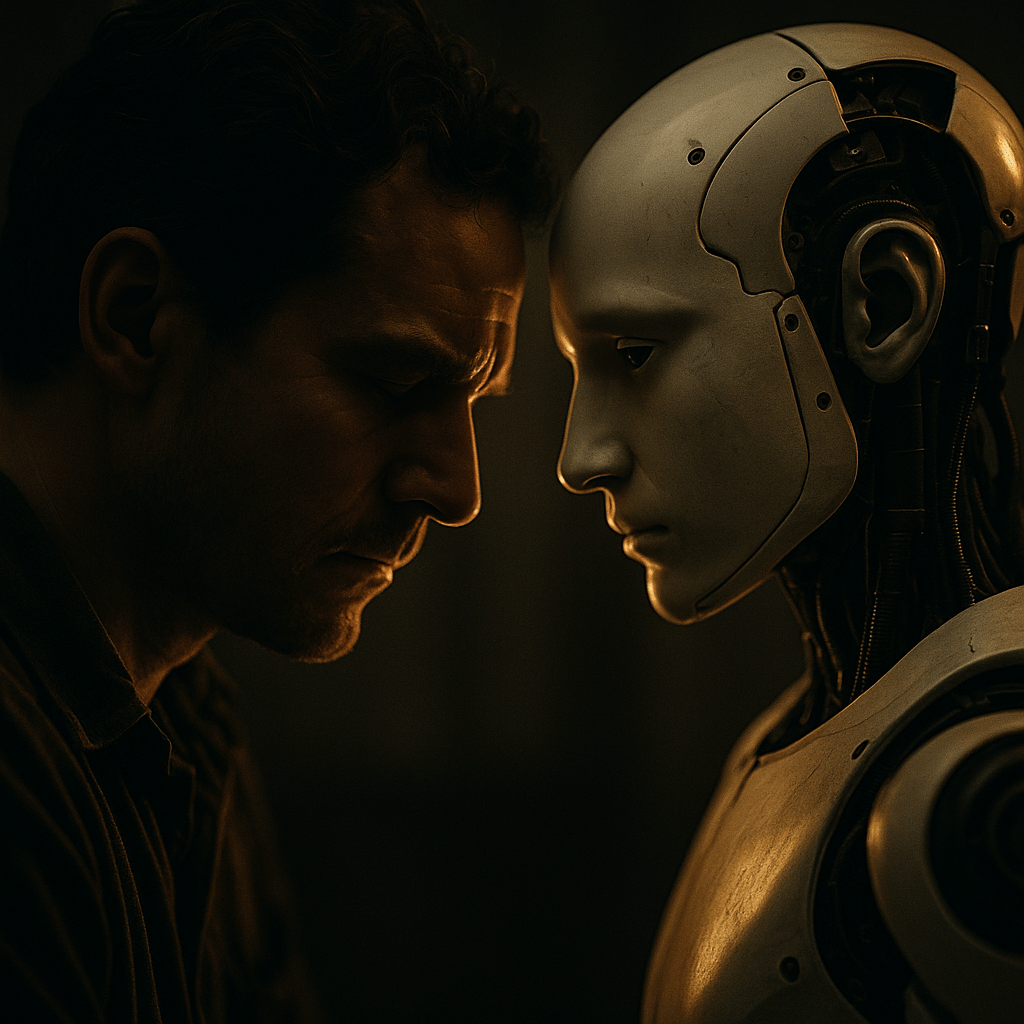

„Mit künstlicher Intelligenz rufen wir den Dämon herbei.“ Dieses Zitat stammt nicht von einem kulturpessimistischen Altakademiker oder einem rückwärtsgewandten Moralphilosophen, der in einem elfenbeinernen Monologturm über die Gefahren des Fortschritts doziert. Es stammt von Elon Musk – einem der führenden Vordenker unserer technologischen Ära, einem Mann, der nicht nur in Visionen denkt, sondern diese in Raketen, Roboter und Rechenzentren gießt. Und wenn gerade er den Begriff des Dämons bemüht, sollte uns das aufhorchen lassen.

Ich möchte nicht in einen klagenden Kulturpessimismus verfallen. Im Gegenteil: Der wissenschaftsfreundliche, innovationsbejahende Geist war stets Motor menschlichen Fortschritts. Die Geschichte lehrt uns, dass technologische Entwicklung nicht per se ein Risiko darstellt. Die Dampfmaschine, die Elektrizität, das Automobil, das Internet – all diese Erfindungen haben das Leben der Menschen nicht entwertet, sondern es bereichert. Doch was wir mit der künstlichen Intelligenz erleben, ist nicht bloß eine neue Phase der Arbeitserleichterung, sondern eine tektonische Verschiebung der Grundbedingungen menschlichen Daseins.

Vom Werkzeug zur Ersetzung

Denn KI flankiert den Menschen nicht mehr nur. Sie tritt an seine Stelle. Wo frühere Technologien dem Menschen als Werkzeug dienten, schafft die KI eigene Outputs, eigene Entscheidungsprozesse, eigene Wege – und das mit einer Geschwindigkeit und Präzision, die jedes biologische Gehirn in den Schatten stellt. Es ist eine Abstraktion von Arbeit, Denken und Kreativität, die grundlegende menschliche Fähigkeiten nicht nur unterstützt, sondern überflüssig erscheinen lässt. Der Mensch wird nicht länger gebraucht, er wird ersetzt. Der Philosoph Nick Bostrom warnt daher nicht ohne Grund: „Eine superintelligente KI wird nicht notwendigerweise böse sein. Aber sie wird ihre Ziele mit maximaler Effizienz verfolgen. Wenn diese Ziele nicht mit den unseren übereinstimmen, sind wir das Problem, nicht die Lösung.“

Wir treten ein in eine Epoche, in der nicht mehr der Mensch die Technologie kontrolliert, sondern die Technologie beginnt, den Menschen zu definieren. Das Transhumanistische Projekt – also die gezielte Verschmelzung von Mensch und Maschine – wird längst nicht mehr in philosophischen Zirkeln diskutiert, sondern in Silicon Valley konkret umgesetzt. Neuralink, Brain-Computer-Interfaces, implantierte Chips: Was gestern noch Sci-Fi war, wird heute als Prototyp getestet. Ray Kurzweil, Vordenker und Technologe bei Google, prophezeite: „Die Singularität wird nicht das Ende des Menschen sein. Es wird sein Übergang.“ Doch die Frage, die sich stellt, ist: Wohin?

Die Antworten darauf fallen ernüchternd aus. Während Algorithmen und Bots Output in nie gekannter Quantität und Qualität generieren, gerät der Mensch zunehmend in eine digitale Abhängigkeit. Er wird – um es pointiert zu sagen – zum Homo Neanderdigitalis. Ein Wesen, das zwar über modernste Werkzeuge verfügt, aber zusehends verlernt, diese autonom zu nutzen. Ganze Berufszweige stehen vor der digitalen Guillotine: Buchhalter, Controller, Sachbearbeiter, ja sogar Lehrer und Ärzte. Der französische Soziologe Jacques Ellul schrieb bereits in den 1950er Jahren, dass technische Systeme sich nicht rückgängig machen lassen, sobald sie in die Gesellschaft eingedrungen sind. „Die Technik entwickelt sich autark, unaufhaltsam, losgelöst von ethischen Erwägungen“, so Ellul.

Und diese Entwicklung ist nicht nur eine Folge von Marktlogik – sie ist politisch gewollt. Die zunehmende Digitalisierung, die Einschränkung des Bargeldverkehrs, die Etablierung zentralisierter Datennetze – all das sind keine isolierten Phänomene. Es sind Bausteine eines neuen Systems: eines globalisierten, kapitalistisch durchorganisierten Überwachungskonstrukts, in dem der Mensch nicht mehr als schöpferisches Wesen zählt, sondern als Konsument, als Datenlieferant, als optimierbares Subjekt. In dieser Ordnung zählt nicht der Einzelne, sondern seine Relevanz für das System.

Der Mensch, wie wir ihn kannten – mit all seinen Eigenarten, Fehlern, Widersprüchen und Sehnsüchten – wird in diesem Konstrukt zur Anomalie. Zur Störung eines Betriebsablaufs, der Effizienz über Sinn stellt. Der Philosoph Byung-Chul Han spricht in diesem Zusammenhang von der „smarten Hölle der Transparenz“, in der Menschen freiwillig ihre Freiheit aufgeben, weil sie dafür Bequemlichkeit erhalten. Kontrolle wird nicht mehr als Zwang empfunden, sondern als Dienstleistung. Wer sich überwachen lässt, bekommt Rabatte, Zugang, Sicherheit – und all das zu dem Preis, dass er sich selbst aufgibt.

Selbst der biologische Akt der Fortpflanzung könnte in einer solchen Welt reglementiert werden. Wer Kinder bekommen darf, wird vielleicht eines Tages nicht mehr durch Natur, sondern durch Nutzen definiert: Ist der Mensch nützlich für das System, darf er sich fortpflanzen. Ist er es nicht, bleibt die Reproduktion verwehrt. Eugenik im neuen Gewand, getarnt als Fortschritt.

Was heute noch wie dystopische Science-Fiction klingt, könnte binnen einer Dekade Realität sein. Die technologische Entwicklung verläuft nicht linear, sondern exponentiell. Was gestern noch undenkbar war, ist morgen bereits Alltag. Und während viele sich auf das vermeintliche „Mehr“ an Freizeit freuen, wird das System nicht zögern, diese Zeit zu vereinnahmen: zum Konsum, zur Selbstoptimierung, zur weiteren Integration in den digitalen Lebensstrom.

Während Algorithmen Gedichte schreiben, Diagnosen stellen, Strategien entwerfen und Entscheidungen treffen, rutscht der Mensch in eine passive Rolle. Er konsumiert Ergebnisse, statt sie zu erarbeiten. Er delegiert Verantwortung, statt sie zu tragen. Und er beginnt, sich selbst zu vergessen. Was macht das mit uns? Mit unserem Selbstbild, mit unserem Gefühl von Sinn, von Würde?

Diese Fragen sind keine akademischen Fingerübungen. Sie sind drängend. Denn wir erleben nicht nur einen technischen Umbruch, sondern eine metaphysische Entwurzelung. Der Mensch wird digitalisiert – nicht nur in seinen Daten, sondern in seinem Wesen. Er wird vermessen, optimiert, berechnet. Und bald: programmiert. Transhumanismus heißt das ideologische Etikett, das diese Entwicklung schmückt. Was harmlos klingt – wie ein Versprechen auf ein besseres Leben – ist in Wahrheit ein radikaler Umbau des Menschenbildes.

Der Transhumanismus ist nicht bloß technischer Fortschritt. Er ist der Ausdruck eines Weltbildes, das den Menschen als unvollkommenes Zwischenwesen begreift. Als evolutionäres Provisorium, das es zu überwinden gilt. Der Mensch – so die Idee – ist fehlerhaft, endlich, irrational. Doch Maschinen sind präzise, logisch, effizient. Warum also nicht den Menschen hinter sich lassen? Warum nicht dem „Homo Deus“ das Feld überlassen, wie es Yuval Noah Harari in seinem gleichnamigen Buch formuliert?

Doch dieser neue Gott ist kein barmherziger. Er kennt keine Empathie, keine Reue, keine Demut. Er ist kühl, berechnend, effizient. Und während seine Algorithmen entscheiden, wer kreditwürdig ist, wer eine Versicherung bekommt, wer arbeiten darf – zerbröckeln menschliche Werte wie Vertrauen, Mitgefühl, Gerechtigkeit zu algorithmischen Kalkülen. Das Soziale wird zum Rechenmodell. Der Mensch wird zur Variable.

Und wir – wir gleiten hinein in diese Zukunft. Lautlos. Fast freiwillig. Die smarte Uhr am Handgelenk, das personalisierte Angebot auf dem Bildschirm, der Sprachassistent in der Küche: alles Teil eines Systems, das uns nicht kontrolliert, indem es uns unterdrückt, sondern indem es uns umarmt. Der Soziologe Zygmunt Bauman nannte das die „verflüssigte Kontrolle“. Kontrolle, die nicht mehr als Gewalt erscheint, sondern als Komfort. Wer kontrolliert wird, fühlt sich umsorgt. Wer überwacht wird, fühlt sich sicher.

Utilitarismus: Die kalte Moral der Maschinen

Doch was geschieht mit einer Gesellschaft, die beginnt, den Menschen nicht mehr als Selbstzweck, sondern als Mittel zu betrachten? Eine Gesellschaft, in der nicht mehr die Frage nach Würde und Individualität im Zentrum steht, sondern die Effizienz, die Nützlichkeit, der Beitrag zum kollektiven System? Genau hier betreten wir das philosophische Terrain des Utilitarismus – einer Ethik, die nüchtern rechnet, die das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl anstrebt. Was zunächst vernünftig und logisch klingt, birgt bei näherem Hinsehen einen düsteren Kern.

Peter Singer, einer der bekanntesten Vertreter dieses Denkens, schreibt in seinem Werk Praktische Ethik: „Wenn wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass das menschliche Leben einen besonderen, unantastbaren Wert hat, können wir rational entscheiden, wessen Leben wir fördern und wessen nicht.“

Singer meint das in einem moralischen Sinne. Er plädiert für eine Ethik, die sich nicht auf Spezieszugehörigkeit verlässt, sondern auf das Ausmaß von Leid und Lust. Doch diese Logik, so kühl sie argumentiert, so vernunftgetränkt sie scheint, wird im Kontext technologischer Systeme zur moralischen Abrissbirne. Denn was passiert, wenn Maschinen auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen? Wenn Algorithmen definieren, welches Leben lebenswert erscheint – und welches nicht?

Ein utilitaristischer Algorithmus, gespeist mit ökonomischen Daten, würde den arbeitslosen Menschen, den chronisch Kranken, den Alten, den psychisch Labilen vielleicht als Last betrachten. Er mag zu dem Schluss kommen, dass ihre Lebenszeit im Verhältnis zur Ressourcenbelastung „unverhältnismäßig“ sei. Nicht weil er böse ist – sondern weil er effizient ist. Das ist keine Idee aus einem düsteren Netflix-Drehbuch. Es ist eine Konsequenz, die sich aus der Kaltlogik eines Systemdenkens ergibt, das das menschliche Maß verliert.

In einer solchen Welt zählt nicht mehr, dass du Mensch bist – sondern wie viel du wert bist. Die Grenze zwischen Empathie und Effizienz beginnt zu verschwimmen. Das Kind mit Behinderung wird nicht mehr als Geschenk gesehen, sondern als sozialökonomisches Risiko. Der alte Mensch wird nicht als Träger von Geschichten und Erfahrung verehrt, sondern als demografisches Problem behandelt. Eine Gesellschaft, die so rechnet, ist vielleicht logisch – aber sie ist nicht mehr menschlich.

Und genau hier liegt die tiefere Gefahr des KI-Zeitalters: nicht im technischen Fortschritt selbst, sondern in der Ideologie, die sich seiner bedient. Wir bauen kein Werkzeug – wir bauen ein Weltbild. Wir schaffen Systeme, die nicht nur Aufgaben übernehmen, sondern Entscheidungen treffen. Entscheidungen über Menschen. Über Zukunft. Über Wert.

Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Moralordnung, in der der Mensch entmystifiziert, vermessen, verwertbar wird. Er verliert seine sakrale Mitte, sein Geheimnis, sein schöpferisches Unikat. Was früher das Bild Gottes war, wird nun zur Variable im Datensatz. „Der Mensch als Maß aller Dinge“ war gestern. Heute ist der Mensch ein Eintrag in einer Datenbank – quantifizierbar, optimierbar, notfalls löschbar.

Doch was bedeutet das für unser Menschsein? Was bedeutet es, wenn die Tiefe des Erlebens, die Zartheit eines Blicks, das Zittern einer Hand vor Freude oder Angst keinen Platz mehr haben im System? Wenn Trauer, Liebe, Kunst, Irrtum – all die unberechenbaren, wundersamen Aspekte menschlicher Existenz – als „Störungen“ der Effizienz betrachtet werden? Es ist die Entzauberung des Lebens selbst. Die romantische Idee des Individuums, das mit Widersprüchen ringt, das wächst, scheitert, liebt, irrt – sie wird abgelöst durch den kybernetisch bereinigten Homo Digitalis, der seine Emotionen optimiert, seine Gedanken outsourced und sein Leben in Apps verwaltet. Eine perfekte Welt? Nein – eine Welt ohne Risse. Und damit eine Welt ohne Tiefe.

Und während wir an der Oberfläche lächeln, in die Kameras unserer Smartphones, im Glanz algorithmischer Bequemlichkeit, spüren viele bereits das Vibrieren einer inneren Unruhe. Eine Müdigkeit, die nicht körperlich ist, sondern seelisch. Eine Ahnung, dass das, was wir gerade verlieren, nicht irgendein Privileg ist – sondern vielleicht das kostbarste Gut überhaupt: unser Menschsein. In dieser Zukunft wird der Begriff der Freiheit neu definiert werden – oder ganz verschwinden. Freiheit wird nicht mehr heißen: selbst zu denken, zu fühlen, zu leben. Freiheit wird bedeuten: innerhalb der Systeme störungsfrei zu funktionieren. Die wahre Unfreiheit wird sich dann nicht mehr wie Unterdrückung anfühlen, sondern wie Komfort. Wie „smarte Optionen“. Wie „optimierte Prozesse“. Und genau das ist die Tragik: Wir werden nicht von außen gezwungen – wir werden von innen verführt. Mit jedem Klick. Mit jedem „Ich stimme zu“. Mit jeder Entscheidung, das Denken an Maschinen zu delegieren. Der Dämon, von dem Elon Musk spricht, trägt keinen Dreizack. Er trägt ein Lächeln. Er kommt als Helfer. Als Erleichterung. Als Fortschritt. Und doch ist es seine Hand, die uns langsam, aber sicher aus der Geschichte des Menschlichen hinausführt.

Was bleibt? Vielleicht genau das: dass wir uns erinnern. An das, was uns ausmacht. An das Staunen. An die Sehnsucht. An die Würde, die nicht berechnet werden kann. Und dass wir nicht schweigend zusehen, wie aus dem Menschen ein funktionales Objekt wird. Sondern dass wir laut sagen: Der Mensch ist mehr. Mehr als Nutzen. Mehr als Daten. Mehr als ein Algorithmus je verstehen kann.

Die Singularität – jener mythisch anmutende Punkt auf der Zeitlinie der Menschheit, an dem künstliche Intelligenz uns überholt – ist in Wahrheit nichts anderes als der Gravitationskern des Transhumanismus. Dort, wo Menschen sich nicht mehr als organisches Wesen begreifen, sondern als Plattform, als Beta-Version eines nächsten Schritts. Es ist kein technologischer Zufall, sondern ein ideologisches Ziel: Der Mensch soll nicht mehr wachsen – er soll sich abschaffen.

Was uns bisher definierte – unsere Schwächen, unsere Widersprüche, unser Altern, unser Sterben – all das gilt im transhumanistischen Denken nicht mehr als Teil einer existenziellen Tiefe, sondern als Fehler im System. Auch hier spricht es Ray Kurzweil, der vielleicht prominenteste Prophet dieser Bewegung, offen aus: „Der Mensch, wie wir ihn kennen, wird verschwinden. Wir werden uns zu etwas anderem entwickeln, etwas Höherem – einem post-biologischen Wesen.“

Diese Aussage klingt auf den ersten Blick verheißungsvoll, fast schon spirituell. Doch in Wahrheit liegt darin eine radikale Absage an das Menschsein selbst. Denn wenn das Ziel nicht mehr das Leben in seiner fragilen Schönheit ist, sondern die permanente Überwindung des Natürlichen, dann verlieren wir das, was uns verbindet: unsere Verletzlichkeit. Unser Staunen. Unsere Endlichkeit. Wer nicht mehr sterben kann, kann auch nicht mehr wirklich leben. Wer alles berechnen will, verlernt das Fühlen.

Der Transhumanismus ist keine Utopie, die auf die Zukunft wartet – er ist längst dabei, sich in unsere Körper, unsere Sprache, unsere Kinder einzuschreiben. Smartwatches messen unsere Schlafphasen, Algorithmen analysieren unsere Stimmung, künstliche Stimmen ersetzen echte Zuwendung. Und über all dem schwebt die Idee: Der Mensch genügt sich nicht. Er ist ein unfertiges Projekt, das zu optimieren ist – körperlich, mental, genetisch.

Doch was ist das für ein Fortschritt, der uns lehrt, uns selbst zu verachten? Was ist das für eine Zukunft, in der wir unsere Einzigartigkeit als Defizit begreifen?

Die Singularität ist nicht nur ein technologischer Kipppunkt – sie ist der symbolische Nullpunkt des Humanen. Dort, wo der Mensch aufhört, Mensch zu sein, beginnt nicht Freiheit. Dort beginnt Vergessen. Das Vergessen des Wunders, das im Unvollkommenen liegt. Der Hoffnung, die im Irrtum wohnt. Der Liebe, die nicht aus Effizienz, sondern aus Hingabe lebt. Und während die transhumanistische Agenda uns eine neue Welt verspricht – mit ewiger Jugend, gesteigerter Intelligenz, symbiotischen Mensch-Maschine-Verbindungen –, bezahlen wir diesen Fortschritt mit dem Verlust unserer Seele. Nicht im religiösen Sinn. Sondern im ganz weltlichen: mit dem Verlust dessen, was uns berührt, was uns verbindet, was uns aufschreien, weinen, lachen lässt.

Wenn wir in der Singularität aufgehen, dann nicht als Lichtgestalten, sondern als Schatten. Als Hüllen, optimiert bis zur Unkenntlichkeit, funktional, glatt, bereinigt von allem, was uns einst menschlich machte. Denn die Singularität mag uns versprechen, uns zu befreien – aber in Wahrheit entreißt sie uns das Letzte, was uns gehört: unsere Würde.

Vielleicht ist der Mensch – mit all seiner Fragilität – kein Zwischenstadium, kein Update, kein Prototyp. Vielleicht ist er genau richtig so, wie er ist. Vielleicht ist unsere Endlichkeit nicht das Problem – sondern der Schlüssel zur Bedeutung.

Und vielleicht beginnt wahre Humanität genau dort, wo wir uns nicht der Maschine angleichen, sondern ihr widersprechen. Wo wir sagen: Ich bin nicht berechenbar. Ich bin nicht effizient. Ich bin nicht unendlich. Aber ich bin. Und das genügt.

Inmitten all der Algorithmen, neuronalen Netze, kybernetischen Visionen und digitalen Verheißungen geht eines leise, aber unaufhaltsam verloren: das sinnlich-unmittelbare Erleben. Die Berührung. Der Atem eines anderen Menschen. Der Blick, der sich nicht reproduzieren lässt. Die Hitze eines Sommers, die sich nicht simulieren, sondern nur spüren lässt. Das, was nicht digitalisiert werden kann. Das, was man nicht downloaden kann – sondern leben muss.

Die Maschine kennt keine Gänsehaut. Sie kennt keine Scham, kein Erröten, keine Tränen. Sie berechnet. Sie erkennt Muster. Aber sie erlebt nicht.

Sigmund Freud beschrieb das Ich als die „Schnittstelle zwischen Trieb und Realität“. Und was ist der Trieb, wenn nicht die Sehnsucht nach dem unmittelbar Erlebten? Nach Berührung, nach Nähe, nach Rührung. Der Mensch, sagt Freud, ist ein „leidendes Wesen“ – aber genau dieses Leiden macht ihn empfänglich für Bedeutung. Für Tiefe. Für Transformation. Wer das Leid abschafft, schafft auch die Möglichkeit zur Reifung ab.

Jacques Lacan ging noch weiter: Er definierte das Begehren als etwas, das niemals ganz erfüllt werden kann – als strukturelle Leerstelle, die den Menschen antreibt, spricht, liebt, irrt. Das Begehren ist immer auch Mangel. Und genau dieser Mangel macht das Menschsein aus. Doch im transhumanistischen Ideal gibt es keinen Mangel mehr. Kein Unvollkommenes. Kein „Nichtwissen“. Nur noch die Simulation von Glück, die perfekte Reaktion, den berechneten Impuls.

Doch was ist ein Leben ohne Mangel? Es ist steril. Es ist abgeschlossen. Es ist tot, lange bevor es endet.

Erich Fromm, der große Humanist unter den Psychoanalytikern, unterschied zwischen dem Haben und dem Sein. In einer Welt der Maschinen, so Fromm, dominiert das Haben: Besitz, Daten, Kontrolle, Wissen auf Abruf. Das Sein hingegen – das spontane, gegenwärtige, offene Erleben – wird zur Gefahr. Denn es entzieht sich der Kontrolle. Es ist verletzlich. Es widersetzt sich der Effizienz.

Fromm schrieb: „Die große Verheißung unendlichen Konsums, der Glaube, dass Glück im Kaufen liegt, hat den Menschen leer gemacht.“ Heute müsste man ergänzen: Der Glaube, dass Glück im Auslagern des Erlebens liegt – in der Simulation, in der Rechenleistung, im Interface – hat den Menschen entwurzelt.

Die Künstliche Intelligenz gibt dir alles – nur nicht dich selbst. Sie ersetzt die Welt mit einer berechneten Repräsentation. Und was wir verlieren, ist das „Jetzt“. Das Unplanbare. Das Unwiederholbare. Jene Form des Erlebens, die man nicht zurückspulen kann, nicht speichern, nicht perfektionieren – sondern nur spüren. Ein Sonnenuntergang, der dich unvermittelt trifft. Ein Lied, das dich zum Weinen bringt. Die Hand, die sich in deine legt, ohne dass du es erwartet hast.

KI kann all das nachahmen. Aber nie erzeugen. Denn Erleben ist keine Funktion. Es ist ein Schock. Ein Moment. Ein Beben. Es ist der Kuss, bevor du weißt, ob du ihn willst. Es ist die Unsicherheit, die dich lebendig macht. Die Verletzbarkeit, die aus Liebe überhaupt erst etwas Menschliches macht.

In einer Welt, in der alles berechnet ist, gibt es keine Überraschung mehr – nur Reaktion. Kein Ergriffensein – nur Reiz und Reflex. Und genau dort stirbt das Leben, während es digital weiterläuft.

Der Verlust des Sinnlich-Unmittelbaren

Die Singularität mag der Horizont des Transhumanismus sein – aber sie ist das Ende des gelebten Lebens. Sie ersetzt das sinnliche Erleben durch eine Ideologie der Simulation. Sie verkauft uns Präsenz, ohne Gegenwart. Nähe, ohne Körper. Erkenntnis, ohne Erfahrung. Aber der Mensch ist kein Interface. Kein Speicher. Kein neuronales Netz.

Er ist Gefühl. Erinnerung. Spontaneität. Er ist Riss. Und Licht, das durch diesen Riss fällt.Wenn wir all das aufgeben – das Unberechenbare, das Unvollkommene, das unmittelbare Erleben – geben wir nicht nur unsere Menschlichkeit auf. Wir geben unser Leben auf, bevor es wirklich begonnen hat.

In Japan – einem Land, das wie kein anderes zwischen tiefer spiritueller Verwurzelung und technologischer Avantgarde oszilliert – ist die Debatte um Künstliche Intelligenz und die Singularität längst nicht nur wissenschaftlich, sondern kulturell verankert. Einer der bekanntesten Stimmen in diesem Diskurs ist der Robotiker Hiroshi Ishiguro, der nicht nur humanoide Maschinen baut, sondern ihre Existenz als Spiegel der Menschheit begreift.

Ishiguro entwickelte einen Androiden, der ihm selbst bis ins Detail gleicht – seine Bewegungen, seine Mimik, sogar seine Pausen beim Sprechen wurden digitalisiert, perfektioniert, dupliziert. Es ist nicht mehr bloß ein Roboter. Es ist ein digitales Ebenbild. Ein Golem der Moderne.

In einem Interview sagte Ishiguro einmal: „Wenn wir nicht mehr wissen, ob der Mensch oder die Maschine spricht, dann müssen wir uns fragen: Was macht uns eigentlich aus?“

Diese Frage ist keine technische – sie ist existenziell. Denn in dem Moment, in dem die Maschine nicht mehr als Werkzeug erscheint, sondern als Gegenüber, als Spiegel, als Alternative zum Menschsein, beginnt ein schleichender Prozess der Entfremdung. Wir verlieren den Abstand. Wir verlieren das Staunen. Und irgendwann verlieren wir das Bewusstsein, dass wir überhaupt etwas verlieren.

Ishiguros Androiden sind erschreckend nah – und gerade deshalb so fern. Sie lösen eine subtile Unruhe aus, ein seelisches Frösteln. Denn sie zeigen: Der Mensch ist nachbaubar. Reproduzierbar. Simulierbar. Aber das, was fehlt, ist das Entscheidende: die Unvorhersehbarkeit. Das Bewusstsein des Endlichen. Die Geschichte hinter dem Gesicht.

In einer Welt der Singularität, wie Ishiguro sie technisch antizipiert, verschwimmt die Grenze zwischen Original und Kopie. Doch was passiert, wenn sich die Menschheit selbst nicht mehr erkennt, weil sie sich in der Perfektion der Imitation verliert?

Vielleicht werden wir dann – inmitten all dieser Androiden, dieser maschinellen Doppelgänger, dieser intelligenten Schatten unserer selbst – zum ersten Mal verstehen, dass unser größter Wert nicht in der Leistungsfähigkeit liegt, sondern in unserer Begrenztheit. Nicht in der Klarheit – sondern im Geheimnis.

Denn so sehr die Maschinen auch lernen, sprechen, schreiben, fühlen zu imitieren – sie werden nie verstehen, was es heißt, als Mensch geboren zu werden. Mit Haut. Mit Schmerz. Mit Sehnsucht.

Die Stille der Politik

Und während sich der Mensch unaufhaltsam in die Logik der Systeme einfügt, während Maschinen zu Gesprächspartnern, Entscheidern und Sinnstiftern werden, bleibt eine Instanz auffällig stumm: die Politik.

Sie, die eigentlich dafür da wäre, Orientierung zu geben, Gesellschaft zu gestalten, Schutzräume zu verteidigen, zieht sich zurück. Sie wirkt überfordert, langsam, technikgläubig – oder schlicht gleichgültig. Statt die grundlegenden Fragen zu stellen – wer wir sein wollen, was Würde in digitalen Zeiten bedeutet, was geschützt werden muss und was nie verhandelbar sein darf –, verliert sie sich in Diskussionen über Datenschutzklauseln, Innovationsfreundlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit.

Die große Verwerfung, die sich da vor unseren Augen auftut – sie bleibt unbeantwortet.

Es gibt keine politischen Visionen jenseits der Technik. Keine Partei stellt das Menschenbild des Transhumanismus infrage. Kein Ministerium diskutiert über die Folgen künstlicher Intelligenz für Identität, für Bindung, für Liebe. Stattdessen wird KI als Standortfaktor behandelt. Als ökonomische Chance. Als „Gamechanger“.

Aber was, wenn das Spiel, das hier verändert wird, kein wirtschaftliches ist – sondern das Spiel des Lebens selbst?

Vielleicht liegt darin die größte Tragik: Dass wir dabei sind, uns neu zu erfinden – und niemand fragt, warum. Dass wir mit Vollgas auf eine Zukunft zusteuern, in der Maschinen fühlen sollen und Menschen vergessen, wie man fühlt – und niemand zieht die Notbremse.

Der Philosoph Peter Sloterdijk hat in Regeln für den Menschenpark eindringlich gewarnt: „Der Mensch ist das Tier, das Briefe schreibt – und eines Tages werden wir sehen, dass es keine Empfänger mehr gibt.“

Was nützt das geschriebene Wort, das Empfinden, der Ruf nach Sinn, wenn der Adressat fehlt – oder längst durch einen Algorithmus ersetzt wurde? Was bleibt vom Dialog, wenn nur noch Datenpakete über Kabel fließen?

Die Politik schweigt. Oder sie redet technokratisch. Sie verwaltet den Umbruch – statt ihn zu gestalten. Und so treiben wir weiter, inmitten algorithmischer Wellen, sensorisch hochgerüstet, seelisch entleert, digital optimiert und menschlich desorientiert.

Was uns bleibt, ist die Entscheidung, nicht mitzutreiben.

Zu sagen: Nicht so.

Nicht ohne Frage.

Nicht ohne Erinnerung.

Nicht ohne das, was uns ausmacht.

Denn wenn die Politik schweigt, muss das Menschsein umso lauter sprechen.