Ungeachtet der stets steigenden bundesweiten Umfragewerte der AfD und der massiven Zugewinne bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen bleiben mehrere Fragen offen: Wieso generieren die auf allen Ebenen versagenden Systemparteien – insbesondere die CDU/CSU, aber auch die Grünen – immer noch ein solches Maß an Wählerstimmen, das sie jeweils auf den ersten bzw. dritten Platz katapultiert? Ist das erneute Goutieren des politischen Einheitskurses, das Stimmen für ein morbides „Weiter so“ nur einer Kernwählerschaft geschuldet, die ideologisch an den Lippen der schwarz/rot/grünen Kaste hängt, ganz gleich, was diese in Amt und Würden veranstaltet? Flüchtlingskrise, Inflation, Wirtschaftskrise, sinkende Reallöhne, zunehmende Migrationskriminalität und der potentielle Crash des Sozialstaates: All das sind real existierende Krisen, die die Lebenswelt der Wähler unmittelbar betreffen, mehr noch, die unmittelbar durch das Handeln der gegenwärtigen bzw. die ihr vorangegangene Bundesregierung verursacht wurden. Jene Krisen betreffen insbesondere die Mittelschicht, die als arbeitende Bevölkerung das finanziert und trägt, wovon der Staat Deutschland lebt. Doch immer noch „danken“ die Wähler ihren doppelzüngigen Volkstribunen mit zweistelligen Wahlergebnissen. Das lässt nur zweierlei Schlüsse zu.

Erstens: Die Wähler der Grünen sind ideologisch verbrämt und weit weg von sozialem Elend. Die Realität des öffentlichen Raumes ist ihnen genauso fremd wie das sich wandelnde Gesicht Deutschlands, das zunehmend von einer Art orientalischer Gegenöffentlichkeit determiniert wird. Sie, die Grünen-Wähler, sind wohlbehütet und weich gebettet in ihren gated communities, in ihren Wohlstandsenklaven, und träumen noch immer von der Regenbogen-Wende, während die Union-Wähler „ihrer“ Partei die Treue halten, auch wenn sie rechts jault, aber links blinkt. Die Grünen haben stattdessen ihren ehemals revolutionären umweltpolitischen Anspruch mit einem grün angestrichenen Pathos von Moralität getauscht, sind entrückte Soldaten einer transatlantischen Offensive, die die europäische Integrität nachhaltig schwächen und erbarmungslos knechten soll. Ihnen haftet der Duktus des Öko-Sozialismus nicht nur an, sondern dieser ist untrennbar mit ihrer Parteien-Matrix verwoben. Wer grün wählt, erhält, um es frei nach Franz Josef Strauß zu sagen, außen grün und innen rot, eben eine Melonenpartei.

Zweitens: Die weitaus kompliziertere Erklärung für diese noch immer „viel zu guten“ Wahlergebnisse der Systemparteien besteht meines Erachtens in der zunehmenden Apolitisierung des öffentlichen Diskursraumes. Die meisten Wähler der Mittelschicht sind froh, wenn sie überhaupt zwei zentrale Punkte im Parteiprogramm ihres Favoriten zusammenbekommen. Sie möchten sich weder mit den einzelnen politischen Inhalten der eigenen, noch mit jenen der Gegenseite befassen, oder sich überhaupt „mehr“ mit den Nuancen des politischen Spektrums auseinandersetzen. Sie wählen die Linke, und denken, sie seien links. Sie wählen die CDU und meinen, damit dem Konservatismus einen Gefallen getan zu haben. Sie wählen die FDP mit dem Glauben an einen Liberalismus, ohne sich mit dessen Thesen inhaltlich auseinandergesetzt zu haben.

Im Hegel’schen Sinne könnte man also darauf verweisen, dass die „Anstrengung des Begriffs“, die Beschäftigung mit Inhalt, Wort, Sprache, Metaphorik, Wahrnehmung und Bewusstsein, bei ihnen nicht erfolgt. Sie verbleiben im dialektischen Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft, ohne sich dessen überhaupt gewahr zu werden, verabscheuen eine politische Strömung ob ihrer Etikettierungen, rücken sie in ein quasi-mythisches Feld und verwenden als Propagandisten der Systemparteien Kampfbegriffe („Nazi“), die als Säulen des Systems im Gesellschaftsgrund zementiert werden können. Sie sind dankbare Rezipienten einer gesteuerten Medienindustrie, die die begriffliche Trennschärfe, die Festlegung, die sorgfältige Analyse, so sehr scheut, wie der Teufel das Weihwasser.

Diese sträfliche Nachlässigkeit vieler Wähler, die eigentlich „Unmündigkeit“ ist, sorgt für die Etablierung des politischen Status Quo. Erst so wird es möglich, dass sich an der Rezeptur des politischen Einheitsbreis, der dem Wähler seit den 1950er Jahren serviert wird, überhaupt nichts ändern muss. Das Volk ist infiltriert vom linken Zeitgeist, der in Wahrheit vielmehr eine transatlantisch-devote-national-destruktive-moraline-öko-sozialistische Agenda ist, ohne zu wissen, was das heißt, wird zum Wahlhelfer verkrusteter Eliten, sägt lächelnd an dem Ast, auf dem es sitzt, wird zur unmündigen Masse von Stammtisch-Jammerern, die abends in den Fernsehsessel sinken und sich von den öffentlich-rechtlichen-Stimmen betören und betäuben lassen. Wohlgenährt am Korpus, verhungert im Geiste, labend an einer dünnen Brühe aus entkoppelter und aus dem Kontext gerissener Rhetorik, die harmlos und plump das Regierungstreiben als alternativlos, als Signum einer gottgegebenen elitären Sphäre darstellt, die von einem Globalhumanismus ohne nationalem Eigeninteresse beseelt zu sein scheint.

Dieser Globalhumanismus, auf den ich jetzt nicht ausführlich eingehen kann, ist bestimmt von der irrsinnigen Annahme, eine Weltverbesserer-Politik konzipieren zu müssen, die in aller Welt belächelt, ja, von aller Welt ausgelacht wird. Doch auch dieser moralin aufgeladene Pathos, die Mischung aus Inhaltsleere, geheuchelter Menschenliebe, vorausgesetzt, die Menschen kommen von anderswo her, die bewusste Zerstörung der Volkseele, die Stigmatisierung von Andersdenkenden und die Dekonstruktion tradierter Werte und Normen, dass dies überhaupt gebilligt wird vom Volke, ist das Ergebnis des apolitischen Prozesses, der mit seiner pseudo-linken, in Wahrheit aber neoliberal-konsumistischen Agenda, die Gehirnwindungen der Deutschen infizierte mit dem Virus namens „Gutmenscheritis“, einer Entzündung der Ganglien scheinbar, die bei jedem neuen Willkommenskult ein Feuerwerk in den synaptischen Spalten der Linken entfacht. Da der Globalhumanismus ein „Ismus“ wie jeder andere ist, wird er pervertiert und in sein Gegenteil verkehrt, ist zerstörerisch, menschenfeindlich und gesellschaftszersetzend. Der Globalhumanismus liefert den apolitischen Menschen den ideologischen Unterbau für ihr Treiben, das sich im Diversitäts-Gleichmach-Wahn manifestiert, ohne die Differenzen der Menscheitsfamilie, ihre Traditionen, ihre Werte, ihr kollektives Gedächtnis zu achten. Er liefert auch das Mantra für ihr Nichts-Tun, wenn es um die Veränderung der bestehenden Verhältnisse geht, für ihre Apolitisierung.

Die Apolitisierung des Volkes nur auf die mediale Dauerberieselung oder sonst einen externen Faktor zu schieben ist falsch. Die Mehrheit im Deutschen Volke hat es (noch) versäumt, die Notwendigkeit einer national-geleiteten politischen Ausrichtung zu erkennen, weil sie sich willentlich von der konsumistischen Warenwelt und ihren Verheißungen verführen lässt. Mit dieser Warenwelt meine ich keineswegs nur die Bestellungen von Konsumgütern und sonstigen Dingen, sondern auch die Anreicherung und Akkumulation von Kapital, von Immobilien, von Aktienpaketen, was der oberen Mittelschicht tatsächlich noch möglich ist. Kurz: Ihr geht es noch zu gut.

Sie hat sich bewusst mit dem Versagen der politischen Kaste und ihrer Beschränktheit arrangiert. Rolf Peter Sieferle charakterisiert die politische Klasse Deutschlands in „Finis Germania“ treffend als heterogene, kleinbürgerliche Herrschaftsstruktur, die, anders als im angelsächsischen Raum, nicht historisch herangewachsen ist, und sich vom miefigen Dunst der intellektuellen Kleingeistigkeit nie ganz befreien konnte.

Aber auch diese intellektuellen Begrenzungen der politischen Akteure der Bundesregierung verzeiht das Wohlstandsvolk nur zu bereitwillig. Sie merken, lieber Leser: Das Wohlstandsvolk, dieses kleine Wörtchen, ist neu in unserem Vokabular. Mit Wohlstandsvolk meine ich keine „Superreichen“ oder Monaco-Jetsetter, sondern vielmehr die heterogen-herangewachsene Struktur der Mittelschicht, die genug Wohlstand anhäufen konnte, um gut und gerne damit zu leben, und wenig genug hat, um von sämtlichen Wirtschaftskrisen und den Beben des Aktienmarktes verschont zu bleiben. Dieses Wohlstandsvolk lebt in einer Art „Wohlstandsblase“ mit Neubau und Vorgarten, macht sich, mehr oder weniger, mal Sorgen über das, was kommen mag, aber fühlt sich dann doch recht wohl im Embryo der kapitalistischen Konsumwelt. Dieses Wohlstandsvolk kann es sich leisten, zutiefst apolitisch zu sein, was es selbst wiederum nie zugeben würde, denn es sieht sich als die Speerspitze des antifaschistischen Schutzwalls. Politik beschränkt sich beim Wohlstandvolk auf den ewigen, mythischen Kampf gegen rechts, gegen die Auferstehung eines „Adolfus Renatus“, gegen die Systemabweichler, die allesamt „Nazis“ sind.

Sein politisches Desinteresse ist die Krankheit unserer Zeit, es ist unverzeihlich. Obendrein tritt das Wohlstandsvolk so selbstbewusst, so arrogant auf, dass sich ehrlich reflektierende Geister davon oft beeindrucken lassen. Unter der „Dachmarke“ Antifaschismus braucht es nämlich nichts außer Gratismut. Gegen die Bundesregierung, ein ehemals ureigenes linkes Anliegen, muss man gar nicht mehr sein. Doch links ist ja nicht gleich links, wie wir gesehen haben. Das Wohlstandvolk wähnt sich links, doch steht auf der Seite seiner Unterdrücker, auf der Seite einer Baerbock, die Russland schon mal den Krieg erklärt, eines Olaf Scholz, eines Lauterbach und so fort. Die Linke hat es nicht geschafft, sich aus ihrer ursprünglich kritischen Masse zu emanzipieren, sie ist zu einem systemtreuen, zahmen Tiger geworden, zum Sammelbecken der „Apolitical Persona“. Die parlamentarische Linke hat ihren Kuschelkurs mit dem System mit dem politischen Suizid bezahlt.

Die „Apolitical Persona“ leidet nicht nur an einem „Stockholmsyndrom“, wenn es um die Identifikation mit den politischen Mainstream-Parteien geht, sondern fühlt sich auf der integren moralischen Seite. Sie wähnt sich moralisch überlegen, weil sie mit ihrem kleinen Verstand nicht erfassen kann, wie komplex die Welt geworden ist, schließt sich gedanklich ein in ihr Kämmerlein, lebt in Stereotypen. Im schlimmen Fall geht diese Apolitical Persona vielleicht nicht zur Wahl, schlimmstenfalls tut sie es und entscheidet aus einer Laune, einem inhalierten falschen Bild von der Welt. Der Wählerwille ist indifferent, ist gleichgültig beim Wohlstandsvolk, denn noch wird es von der bei seiner Wahl getroffenen Entscheidung, von der daraus resultierenden Politik, nicht tangiert, kann den Kontakt mit dem politischen Feld, ganz zu schweigen vom Vorfeld, auf ein tägliches Minimum reduzieren, beim Nachrichtenschauen, beim Mitschwätzen am Stammtisch. Die politische Indifferenz geht auch immer mit dem Bedürfnis nach Unterordnung einher, das dem Deutschen tief innewohnt. Schon Heinrich Heine konstatiert:

„Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht, ohne Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße Wort, ja durch einen Blick. Die Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muss die Deutschen von innen befreien, von außen hilft nichts.“

Diese Unterordnung ist mit dem Rückzug in die persönliche Wohlfühlzone verbunden, dem „wir haben schon immer CDU oder FDP oder Grüne“-gewählt-Mantra. Dem Nachkriegsdeutschen, zumindest dem Nachkriegswestdeutschen mehrheitlich, fehlt es an einer sozialrevolutionären Vision, am Willen zur politischen Umgestaltung. Die transatlantische Entpolitisierung, das Einrichten im Wohlstand, die Dekonstruktion von Geschlecht, die Entkopplung von Tradition, die Aufweichung des Gemeinwesens haben Kraft gekostet und der Preis dafür ist hoch

Fazit zu Punkt zwei: Eine umfassende politische Bildung liegt dem Wohlstandsvolk fern, weil es vom irrigen Glauben beseelt ist, dass die etablierten Systemparteien ihm letztlich doch Gutes angedeihen lassen wollen. Dieser Irrglaube wird zurzeit entlarvt. Oder vielmehr: Das System entlarvt sich selbst. Die ideologische Prämisse des Globalhumanismus ist das Fundament zur Etablierung einer globalen Herrschaftsform, die als links getarnt, aber in Wahrheit global-kapitalistisch ist. Die Linke hat sich spätestens mit ihrer inhaltlichen Annäherung an den Status Quo und mit ihrer Beteiligung an der Dekonstruktion der Gesellschaft auf allen Ebenen den „Zahn gezogen“. Ein für sie schmerzhaftes Unterfangen, das nur diesen einen Grund hat: Sie selbst hat an die „Reinheit ihrer Lehre“ nie geglaubt. Diesen Fehler darf die Neue Rechte nie begehen. Es wäre ihr parlamentarischer Untergang.

Disruptive Krise als Katalysator

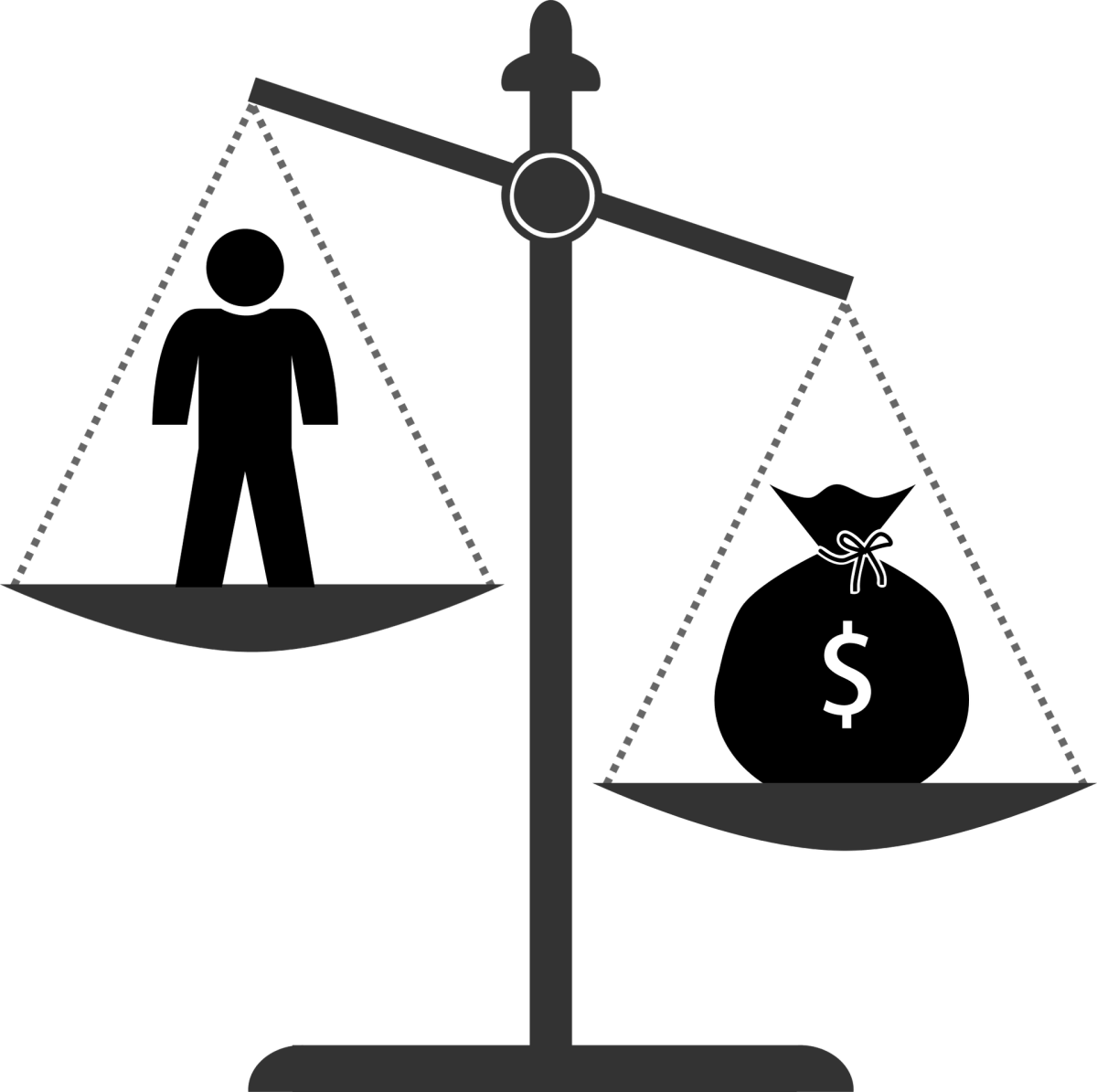

Martin Sellner spricht von der Notwendigkeit einer Reconquista, der Festigung unseres politischen Ziels, im politischen Vorfeld, die sich auf alle gesellschaftlichen Ebenen bezieht, und langsam, aber stetig neue Perspektiven und Denkmuster etabliert. Hier gebe ich ihm uneingeschränkt recht. Gleichwohl ist ein wichtiger Zünder für eben eine solche Reconquista, oder gar: ihr Beschleuniger, eine disruptive Krise. Diese disruptive Krise sorgt für den endgültigen Zusammenbruch oder eine massive Zuspitzung im gegenwärtigen politischen System, und entreißt das Wohlstandsvolk seinem warmen Kokon. Die disruptive Krise, ausgelöst durch Bankencrash, galoppierende Inflation, Krieg etc., wird auch jenen die Augen öffnen, die noch am gegenwärtigen politischen System festhalten. Die disruptive Krise allein wird jedoch keineswegs ausreichen, um zu einem Umdenken beizutragen, ihr wird aber letztlich die Rolle des Katalysators, des Züngleins an der Waage, zukommen, das die Massen motiviert und sie den Gang aufs aktivistische politische Feld wagen lässt. Martin Sellner, auch hier gebe ich ihm Recht, betont, alleine auf die Krise zu warten, reiche nicht aus. Doch das System arbeitet so ungemein fleißig an der Errichtung von neuen Lügengebäuden, dass diese einfach zeitnah zusammenbrechen müssen. Die disruptive Krise und die Reconquista gehen Hand in Hand und vollziehen sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Wenn wir das Konzept der parlamentarischen Demokratie ernstnehmen, muss es einer politischen Kraft wie der AfD daran gelegen sein, die bisherige apolitische Klasse, das „Wohlstandsvolk“, für ihre Anliegen zu sensibilisieren. Inhaltliche und diskursive Auseinandersetzung tut hier Not. Die ideologisch geprägten marxistisch-maoistischen Jünger werden sich damit, soviel steht fest, nicht erreichen lassen. Doch sehr wahrscheinlich das große Potential, das einerseits in der Wählerschaft der ehemals konservativen Union schlummert und andererseits bei den Nicht-Wählern zu finden ist.

Der irrsinnige Glaube der Mehrheit mit ihrem vermeintlich linken, in Wahrheit jedoch kapitalistisch-globalistischen Weltbild, an die vermeintlichen Vorzüge eines Globalhumanismus, muss als eine der größten heuchlerichsten Lügen der Nachkriegszeit entlarvt werden. Dessen Profiteure sind multinationale Konzerne, die mit abstrakten Regierungsinstanzen in Brüssel und zahlreichen NGOs verwoben sind, die der autochthone Bürger eines souveränen Nationalstaates.