Ich glaube, wir brauchen einmal eine neue Begriffdefinition davon, was Reichtum im eigentlichen Sinne des Wortes überhaupt bedeutet. Ich meine, es ist doch so, dass sich unsere Welt in unglaublichen Polaritäten und Gegensätzen repräsentiert. Wie kann es denn sein, dass es in einem Teil dieser Welt das höchste Ziel ist, einen Teller Suppe zu ergattern, während in einem anderen die Sucht nach übertriebenem Pomp und Luxus herrscht? Die Frage ist an dieser Stelle nicht populistisch gemeint, sondern in ihrer ganzen Brutalität formuliert. Es ist doch eine Welt der Ungleichheiten, in der das „Geboren-Sein in“ immer noch über die kollektive Stellung und die gesellschaftliche Daseinsberechtigung entscheidet. Ich meine das nicht fatalistisch. Doch grundlegend scheint für den daraus resultierenden gesellschaftlichen Determinismus des Einzelnen, der Kapitalismus Rechnung zu tragen, indem nämlich die Auswirkungen dieses Systems eine Maschinerie in Gang setzen, die sich vom niedrigen Lohn der Einen und der Profitgier der Anderen schmiert. Das, was das System des Kapitalismuns am erfolgreichsten in den letzten Jahrzehnten praktiziert hat, ist die ständige Ausbreitung seiner selbst unter dem Paradigma des Wachstums und der Gewinnmaximierung. Der Kapitalismus dominiert unsere westliche Sphäre auch, weil er rein strukturell jedem Einzelnen das Trugbild des tendenziellen materiellen Reich-Werden-Könnens vorgaukelt – ganz nach amerikanischem Vorbild.

Der Kapitalismus macht sich dabei das Prinzip der tendenziellen Belohnung zu Nutze. In dem Versprechen der möglichen, allgegenwärtigen Bedürfnisbefriedigung und des materiellen Reichtums werden aber essentielle, kollektive Problemstellungen weniger wahrgenommen, haben keinen Stellenwert. Das System des Kapitalismus kennt keine soziale Komponente und reagiert lediglich non-human auf das sich ständig wandelnde Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Auch die Medien entziehen sich seinen suppressiven Auswüchsen nicht, lenken sie doch einen Großteil ihrer Nachtrichtenströme zunehmend einseitig. Wann haben Sie das letzte Mal eine Meldung über die Not in Afrika im Radio oder in Zeitungen vernommen? In Europa, und in kapitalistisch geprägten Ländern überhaupt, ist die öffentliche Wahrnehmung meist vollends auf den eigenen Deutungshorizont beschränkt. Selbiger wiederum ist geprägt von einer fast schon redikulös wirkendenden Wechselhaftigkeit: Die Wichtigkeit einer Nachrichtenmeldung scheint sich gänzlich an deren Aktualität zu bemessen und der eigentliche Inhalt, die Quintessenz, wird scheinbar zur Nebensache degradiert. Unser Weltbild, die Art des gesellschaftlichen Erlebens, prägt unser Denken und Handeln – das ist längst nicht neu. Und zwar in der Form, dass sich Fragen über gesellschaftliche Ungleichheit für die meisten von uns überhaupt nicht stellen.

Gesellschaftliche Not lindern wir im Einzelnen, wenn überhaupt, nur punktuell. Natürlich geben wir gerne – an Weihnachten oder bei der Kollekte in der Kirche. Aber ist es nicht so, dass wir alle – im Vergleich zu anderen Menschen auf dieser Welt – reich sind und oftmals mehr geben könnten – materiell und sozial gesehen? Haben die Meisten von uns nicht mehr als sie brauchen und ist eben das nicht eine Form von Reichtum? Unsere individuelle und kollektive Gendankenwelt widmet sich jedoch, im Stile infantilen Egozentrismus, ganz und gar sich selbst und scheint en gros kein Bewußtsein von einem empathischen Miteinander zu entwickeln. Wir machen uns täglich Gedanken um das eigene Dasein, die Welt in und um uns und verlieren dabei ein Wesentliches, ein Essentielles, aus den Augen: die Anderen.

Tut es nicht Not einen neuen, einen utopischen Gesellschaftsbegriff zu entwickeln, der humanen Idealen wieder deutlicher Rechnung trägt? Ganz egal, wie man es nennt, sei es Altruismus oder Agape: Es geht doch darum, die Formen der gesellschaftlichen Ungleichheit aufzudecken, um ihre Wurzeln zu entkräften. Das beginnt auch schon im Kleinen. Es geht um eine Form des Widerstandes, um einen Ausdruck der Empörung, die sich vom Einzelnen quasi systemisch fortsetzt und kanalasisiert. Sicher: Wir alle sind Teil des Systems und können uns insofern nicht gänzlich von gewissen sachlichen und existentiellen Zwängen freisprechen. Allerdings können wir zumindest versuchen, der Welt offener einseitig entgegen zu treten, uns weniger um uns selbst zu drehen und bemerken dann vielleicht, wie wirklich barbarisch unsere gegnwärtige gesellschaftlich Hackordnung schon geworden ist.

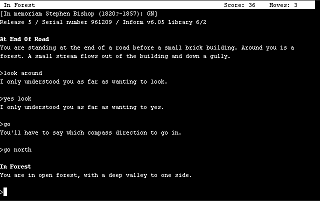

Chronologisch betrachtet fällt das Text-Adventure damit in eine Zeit, in der Handys so groß waren wie heutzutage unsere Laptops – und jawohl: Damals gab sogar noch die ein oder andere Telefonzelle.

Chronologisch betrachtet fällt das Text-Adventure damit in eine Zeit, in der Handys so groß waren wie heutzutage unsere Laptops – und jawohl: Damals gab sogar noch die ein oder andere Telefonzelle. ihren drei 3,4 und 5-jährigen Kindern erklärte, wie das mit dem Schwimmen funzt und dabei vergaß, die wichtigste aller Regeln (Schwimm im Sportbecken niemals im Kreis) zu nennen über die klassischen Wir-sind-den-ganzen-Tag-im-Schwimmbad- Kiddies, die mit ihren Schnorcheln die aufregende Unterwasserwelt des Sportbeckens erkunden wollen bis hin zu gebräunten Thomas Anders-Verschnitten, die am Beckenrand (Füße ins Wasser) thronen und dich blöd angucken, wenn du als Schwimmer dort hin willst. Ja das Sportbecken – dieser Schmelztiegel der Kulturen – scheint in Sachen geordnete Schwimmverhältnisse wahrlich ein rechtsfreier Raum zu sein…

ihren drei 3,4 und 5-jährigen Kindern erklärte, wie das mit dem Schwimmen funzt und dabei vergaß, die wichtigste aller Regeln (Schwimm im Sportbecken niemals im Kreis) zu nennen über die klassischen Wir-sind-den-ganzen-Tag-im-Schwimmbad- Kiddies, die mit ihren Schnorcheln die aufregende Unterwasserwelt des Sportbeckens erkunden wollen bis hin zu gebräunten Thomas Anders-Verschnitten, die am Beckenrand (Füße ins Wasser) thronen und dich blöd angucken, wenn du als Schwimmer dort hin willst. Ja das Sportbecken – dieser Schmelztiegel der Kulturen – scheint in Sachen geordnete Schwimmverhältnisse wahrlich ein rechtsfreier Raum zu sein…